- Behandlung

Darmbakterien verbessern Prognose von Typ-2-Diabetes

3 Minuten

Im Tagesverlauf verändern sich Anzahl und Zusammensetzung der im Darm des Menschen aktiven Bakterien, das so genannte Darmmikrobiom. Dies haben Forschende in einer der größten Studien zum Thema Mikrobiom und Diabetes mit mehr als 4.000 Personen gezeigt. Bei Typ-2-Diabetikern jedoch gehen diese tageszeitlichen Schwankungen verloren.

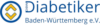

Die mikrobielle Zusammensetzung des Darms ist komplex und individuell sehr unterschiedlich. Viele Faktoren, wie Umwelteinflüsse, Lebensstil, Genetik oder Erkrankungen beeinflussen das Ökosystem der hilfreichen Bakterien im Darm. Dirk Haller (s. Bild oben), Professor für Ernährung und Immunologie am Zentralinstitut Food & Health (ZIEL) der Technischen Universität München (TUM), und sein Team haben die Bedeutung tageszeitlicher Schwankungen des Mikrobioms im Zusammenhang mit der Erkrankung Diabetes Typ 2 bei mehr als 4.000 Personen analysiert und damit die erste Studie auf diesem Gebiet mit humanen Probanden vorgelegt.

„Um festzustellen, ob Änderungen im Darmmikrobiom Rückschlüsse auf Erkrankungen erlauben, bedarf es so genannter prospektiver Kohortenstudien“, sagt Prof. Haller. In solchen prospektiv-vorausschauenden Kohortenstudien wird ein Querschnitt aus der Bevölkerung beobachtet, ohne dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwelche Symptome einer Krankheit zeigen. Die Population wird im Laufe der Zeit nachbeobachtet. So lässt sich erkennen, ob eine bestimmte Beobachtung typisch für das spätere Auftreten einer Erkrankung ist.

Verbesserte Diagnose und Prognose von Typ-2-Diabetes möglich

„Wenn bestimmte Darmbakterien keine tageszeitliche Rhythmik aufweisen, sich also in Zahl und Funktion im Laufe des Tages nicht verändern, kann man auf eine mögliche Erkrankung mit Typ-2-Diabetes schließen. Dieses Wissen verbessert sowohl die Diagnose als auch Prognostik von Typ-2-Diabetes“, sagt Chronobiologin Dr. Silke Kiessling, die ebenfalls an der Studie beteiligt ist.

Diese Bakterien, die sich im Tagesverlauf nicht mehr verändern, also arrhythmisch sind, sind Marker für eine potenzielle Erkrankung. Die Forschenden nennen dies eine Risikosignatur. „Auch mathematische Modelle zeigen, dass diese mikrobielle Risikosignatur, die aus arrhythmischen Bakterien besteht, zur Diagnose von Diabetes mit beiträgt“, so die Erstautorin Sandra Reitmeier.

Primär wurden die Daten aus einer bestehenden unabhängigen Kohorte des Helmholtz Zentrums München analysiert. Die Ergebnisse zum Diabetes wurden mit weiteren Kohorten aus Deutschland validiert. „Aus dem Vergleich mit Kohorten in England konnten wir zeigen, dass unter anderem der regionale Einfluss auf das mikrobielle Ökosystem erheblich ist. Demnach ergibt sich der Bedarf, lokal spezifische arrhythmische Risikosignaturen zu finden“, erklärt Haller.

Der Ernährungswissenschaftler betont: „Neben Bakterien und deren Unterschiede je nach Tageszeit spielen noch weitere Parameter wie der Body-Mass-Index eine Rolle, um ein späteres Erkranken einer Person besser vorhersagen zu können.“

Tag-Nacht-Rhythmus der Bakterien im Darm als Basis weiterer Forschung

Eine Angabe zur Tageszeit der Stuhlprobennahme in der Humanforschung kann die Diagnose von Erkrankungen stark beeinflussen. „Die Dokumentierung dieser Zeitangaben ist zur Verbesserung von Risikomarkern essenziell“, ist sich Prof. Haller sicher. Die Untersuchungen untermauern die Hypothese, dass Veränderungen im Mikrobiom einen Einfluss auf ernährungsrelevante Erkrankungen haben. Welchen Einfluss eine Darmflora, die sich im Tagesverlauf (nicht) verändert, auf andere Mikrobiom-assoziierte Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Darmkrebs hat, könnte das Thema weiterer Forschungen werden.

Die Ergebnisse dieser Studie sind insbesondere von großer Bedeutung für die weitere Arbeit im Sonderforschungsbereich „Microbiome Signatures“, denn gerade im klinischen Bereich bieten Kohortenstudien wichtige Vergleichsmöglichkeiten der Daten gesunder und kranker Probanden.

Aus folgenden Kohorten wurden Daten analysiert:

- KORA Kohorte des Helmholtz Zentrums München

- FoCuS-Kohorte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

- Kohorte des enable-Clusters am Wissenschaftszentrum Weihenstephan

Die Arbeit wurde im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG SFB1371) und mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF / JPI DINAMIC) durchgeführt.

Quelle: Technische Universität München (TUM)

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Ähnliche Beiträge

- Technik

Darauf ist zu achten: Sicher mit dem Insulinpen umgehen

3 Minuten

- Bewegung

Faschingszeit: Gute Vorsätze – mit kurzer Pause

2 Minuten

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Über uns

Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.

Community-Frage

Mit wem redest du

über deinen Diabetes?

Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.

Werde Teil unserer Community

Community-Feed

-

lauf-chris postete ein Update vor 52 Minuten

Ich habe jetzt seit ca 1 Jahr die YpsoPump. Bin gut damit zufrieden. Ist aber auch kein Selbstläufer!

-

marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 1 Tag, 8 Stunden

Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!

-

wolfgang65 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 2 Tagen, 4 Stunden

Liebe Leute, ich habe zwei neue Erfahrungen mach dürfen, die Ursächliche nicht so schön, woraus die 2. Erfahrung (notwendig gut) resultiert!

Ich bin kein Liebhaber von Zahnärzten und meine dort geführte Gesundheitsakte ist mit einem riesigen “A” für Angspatient gezeichnet. Ende letzten Jahres ist mir beim letzten verbleibenden Weisheitszahn (nie Schmerzen gemacht) größeres Teil abgebrochen, ZA meint, da geht er nicht bei, weil Zahn quer liegt, allso OP, und danach könnte man sich über Zahnersatz unterhalten … ich natürlich in Schockstarre gefallen, – gleich am selben Tag bei OP-Zahnarzt Termin gemacht, vor Weihnachten nix mehr möglich, gleich Anfang Januar Termin bekommen, Röntgenbild lag dem Chirugen bereits vor. Vieles wurde besprochen, auch der Zahnersatz, wobei der Chirug gleich meinte, dass ausser WZ wohl 3 weitere Zähne raus müssten. Schock nr. 2! Ich wollte mir aber noch 2Meinung einholen und fand Dank guten Rat von Bekannten, einen anderen Zahnarzt, dem ich mein Leid und Angst ausführlich schildern konnte und der auch zum erstenmal die Diabetes in Spiel brachte … kurz um ein bisher bestes aufklärendes Gespräch, wie weit Diabetes auch auf die Zahne und Zahnfleisch gehen kann. Bei mir Fazit Paradontites. (die 1. unschöne Erfahrung). Der Weisheits- und daneben liegende Zahn sind inzwischen raus, – war super gute und schmerzfreie OP, danach keinerlei Schmerzen, durfte allerdings auch Antibiotika nehmen. Die 2. Erfahrung: ich konnte meine Insulindosies halbieren, – bei 10 Tg. Antbiotika, und nun 15 ohne Medizin noch anhaltend niedrige Insulinmenge, mit steigender festen Nahrungsaufnahme.

Heute bei Diabetologen bestätigt, das Diabetiker besonders auf Ihre Zähne und Zahlfleich achten sollten. Da frage ich mich warum der Zahnarzt da nicht im Vorsorgekatalog von DMP aufgenommen ist.

LG Wolfgang