- Behandlung

Ohne Blut ist Leben nicht möglich

5 Minuten

Blut ist ein Sinnbild des Lebens, es hat viele Aufgaben im Körper. Ein hoher Blutverlust kann lebensbedrohlich sein – dann kann eine Bluttransfusion helfen zu überleben. Auch wenn Diabetiker mit Insulintherapie kein Blut spenden dürfen: Diabetiker mit anderen Therapien können spenden!

Ohne Blut ist menschliches Leben nicht möglich, denn es hat viele Aufgaben: Es versorgt die Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen – und transportiert Kohlendioxid und Stoffwechselprodukte ab; außerdem transportiert und verteilt es Hormone und Enzyme im Körper und beeinflusst den Wärmehaushalt. Auch die Immunabwehr benötigt Bestandteile des Bluts.

Vollblut besteht zum einen aus Blutplasma, das etwa 55 Prozent des Blutvolumens ausmacht. Hierin befinden sich Wasser, Eiweiße, Elektrolyte (auch als Blutsalze bezeichnet) und oben genannte Nährstoffe, Hormone und Enzyme. Die anderen 45 Prozent des Blutvolumens werden von Blutkörperchen gebildet, den Erythrozyten (rote Blutkörperchen), Leukozyten (weiße Blutkörperchen) und Thrombozyten (Blutplättchen).

Wann brauchen Menschen Blut eines anderen Menschen?

Damit der Kreislauf funktioniert und das Herz genügend Blut in die Gefäße pumpen kann, ist ein bestimmtes Volumen erforderlich: Normalerweise fließen in den Gefäßen von erwachsenen Frauen 57 – 64 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, was bei einem Körpergewicht von 70 kg etwa 4 – 4,5 Liter Blut entspricht. Bei Männern sind es 69 – 70 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht und damit bei 80 kg etwa 5,5 – 6 Liter. Bei jedem Herzschlag werden etwa 70 Milliliter Blut durch die Gefäße des Körpers gepumpt.

Kommt es zu einem starken Blutverlust, z. B. durch eine große Verletzung oder eine Blutung in Magen oder Darm, ist das Blutvolumen, das zum Herzen fließt, zu gering, und im schlimmsten Fall kollabiert das System. Dann ist eine Bluttransfusion nötig. Aber es gibt noch andere Gründe für eine Bluttransfusion:

Eine Anämie, also eine „Blutarmut“ kann solch ein Grund sein; hierbei fehlen rote Blutkörperchen und/oder roter Blutfarbstoff (Hämoglobin), sodass der Transport des Sauerstoffs zu den Körperzellen reduziert ist – denn das ist Aufgabe der Erythrozyten. Auch Störungen der Blutgerinnung und Blutkrebs können eine Bluttransfusion erforderlich machen.

Blut ist nicht künstlich herstellbar

Um Blut transfundieren zu können, muss man es erst einmal haben. Hier kommt die Blutspende ins Spiel: Da sich Blut nicht künstlich herstellen lässt, wird Blut von Menschen benötigt. Weil die Menge, die für eine Spende entnommen wird, deutlich größer ist als bei einer Blutentnahme beim Arzt, gibt es Regeln, wer spenden darf. Diese sind nachzulesen in der „Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten (Richtlinie Hämotherapie)“.

Knochenmarkspende

Patienten mit Blutkrebs, z. B. Leukämie, kann unter Umständen mit einer Knochenmarkspende geholfen werden. Knochenmarkspenden werden durch die DKMS, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, koordiniert. Menschen mit Diabetes, egal welchen Typs, können aber keine Spender sein, informiert die DKMS auf ihrer Internetseite www.dkms.de.

Bei einer Spende eines Typ-1-Diabetikers besteht für den Empfänger das Risiko, dass durch die übertragenen Zellen, die Zellen des Immunsystems sind, der Diabetes übertragen wird. Das könnte bei den sehr geschwächten Patienten, die Knochenmarkspenden benötigen, gehäuft zu schweren Komplikationen führen. Für spendewillige Typ-1-Diabetiker besteht vor allem ein Risiko durch Folgeerkrankungen: Bei diesen könnte es durch eine Stammzellspende zu einer Verschlechterung der Grunderkrankung kommen.

Folgeerkrankungen sind auch der entscheidende Grund für den Ausschluss von Typ-2-Diabetikern: Auch hier möchte man durch eine Spende nicht das Risiko einer Verschlechterung der Grunderkrankung eingehen.

Deshalb sagt die DKMS: „Die Aufnahme in unsere Spenderdatei ist bei Diabetes daher leider nicht möglich.“

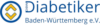

Wie läuft eine Blutspende ab?

Bei der Anmeldung im Blutspendedienst werden zuerst die persönlichen Daten erfasst, und der potenzielle Spender muss einen Spender-Fragebogen ausfüllen mit Fragen zur persönlichen Gesundheit. Anschließend wird bestimmt, wie hoch der Hämoglobin-Wert im Blut ist, also die Konzentration des roten Blutfarbstoffs. Das ist notwendig, um eine Anämie auszuschließen, denn dann wäre eine Blutspende für den Spender gefährlich.

Bei einer ärztlichen Untersuchung werden dann weitere Parameter erhoben wie Blutdruck, Puls und Körpertemperatur. Außerdem werden die Antworten auf dem Spender-Fragebogen besprochen, um zu klären, ob jemand als Spender geeignet ist.

Kann gespendet werden, wird aus einer Armvene etwa ein halber Liter Blut entnommen; das dauert ungefähr 10 Minuten. Nach einer Stärkung mit Essen und Trinken und 30 Minuten Nachbeobachtung ist die Blutspende für den Spender abgeschlossen.

Illustration: © kuliperko – AdobeStock / Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), vereinfachte Darstellung

Illustration: © kuliperko – AdobeStock / Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), vereinfachte Darstellung

Etwas länger dauert die Spende, wenn nicht Vollblut gespendet wird, sondern Plasma, also Blut ohne Blutkörperchen. In diesem Fall wird auch zuerst Vollblut abgenommen. Dieses wird aber anschließend durch ein Plasmapherese-Gerät geleitet, in dem feste und flüssige Blutbestandteile voneinander getrennt werden. Das Plasma wird separat gesammelt, die übrigen Blutbestandteile aber werden direkt in den Körper zurückgegeben.

Wer mehr hierüber wissen möchte, findet unter www.blutspenden.de weitere Informationen.

Nach der Spende wird das Blut oder das Plasma untersucht aus einer kleinen Menge Blut, die bei der Spende zusätzlich entnommen wurde. Das gespendete Blut oder Plasma wird nur als Spenderblut eingesetzt, wenn es unauffällig ist und keine Krankheiten oder Krankheitserreger zu finden sind. Dann kommt die Spende in eine Blutbank, aus der sie bei Bedarf abgerufen werden kann.

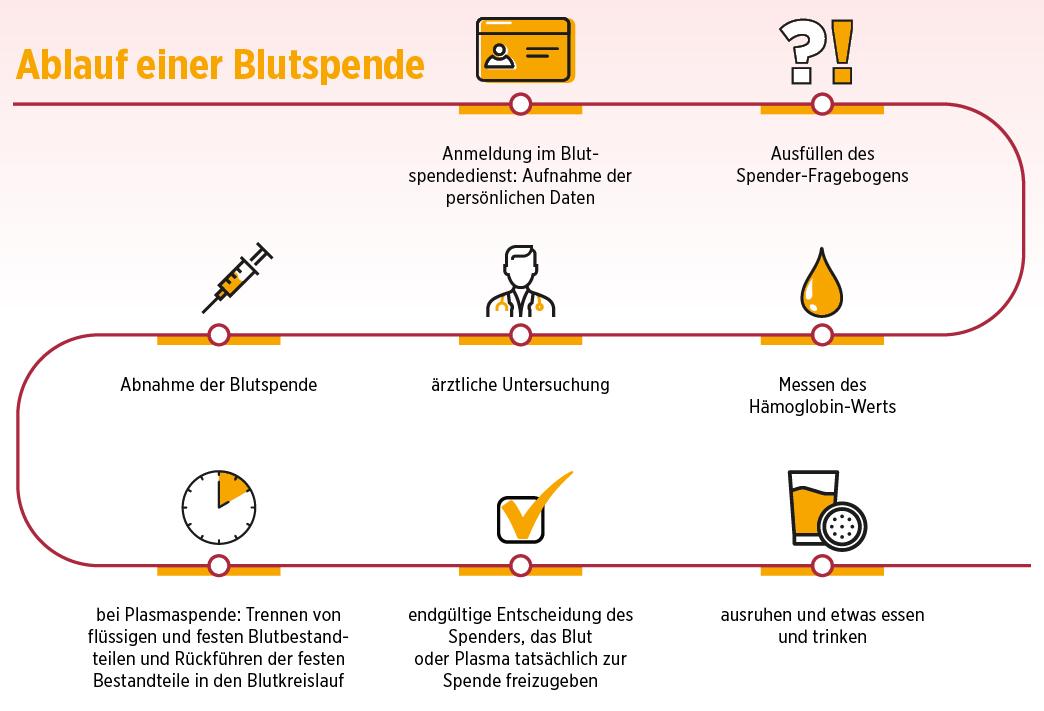

Blut muss zueinander passen

Soll Blut transfundiert werden, kann nicht jeder Patient jedes Blut erhalten, da sich auf den roten Blutkörperchen Marker (Antigene) befinden, die vererbt werden und unterschiedlich sein können. Im Blut selbst existieren jeweils Antikörper gegen die Antigene, die sich nicht auf den roten Blutkörperchen befinden. Die Marker auf den roten Blutkörperchen bestimmen die Blutgruppe.

Von etwa 300 bekannten Blutgruppensystemen sind das AB0-System und das Rhesus-System am gebräuchlichsten mit den Blutgruppen A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-, 0 Rh+ und 0 Rh-. Blutgruppe A haben etwa 44,5 Prozent der Menschheit, B etwa 10,5 Prozent, AB etwa 4,5 Prozent und 0 etwa 40 Prozent.

Erhielte nun ein Patient Blut mit einer nicht passenden Blutgruppe, würde das Blut wegen der Bindung der Antikörper an die Antigene verklumpen – was tödlich ausgehen kann. Deshalb muss vor jeder Bluttransfusion mit einer Kreuzprobe geprüft werden, ob Empfänger- und Spenderblut zusammenpassen. Aber es ist nicht so, dass nur die genau passenden Blutgruppen sich vertragen.

Die Abbildung oben zeigt, welche Blutgruppen zueinander passen. Daraus ergibt sich, dass Blut mit der Blutgruppe 0 Rh- das ideale Spenderblut ist, denn dieses kann immer transfundiert werden. Hingegen ist ein Empfänger mit dieser Blutgruppe immer auf genau solches Blut angewiesen. Wer sich weiter zum Thema Blutspende und Bluttransfusion informieren möchte, findet auch viele Informationen im „Gesetz zur Regelung des Transfusionswesens (Transfusionsgesetz – TFG)“ und unter www.blutspenden.de.

Fazit

Jeder kann in die Situation kommen, eine Bluttransfusion zu brauchen. Deshalb sollte sich jeder, der spenden darf – wozu nicht alle, aber doch viele Menschen mit Diabetes gehören – Gedanken machen, ob man sich bereiterklären sollte zur Blutspende. Nur, wenn viele Blut spenden, ist der lebensrettende Saft in ausreichender Menge vorhanden.

| von Dr. med. Katrin Kraatz |

|

| Redaktion Diabetes-Journal, Kirchheim-Verlag Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14, 55130 Mainz Tel.: (0 61 31) 9 60 70 0, Fax: (0 61 31) 9 60 70 90 E-Mail: redaktion@diabetes-journal.de |

Erschienen in: Diabetes-Journal, 2020; 69 (9) Seite 30-32

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Ähnliche Beiträge

- Technik

Darauf ist zu achten: Sicher mit dem Insulinpen umgehen

3 Minuten

- Bewegung

Faschingszeit: Gute Vorsätze – mit kurzer Pause

2 Minuten

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Über uns

Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.

Community-Frage

Mit wem redest du

über deinen Diabetes?

Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.

Werde Teil unserer Community

Community-Feed

-

cina_polada postete ein Update vor 25 Minuten

Hi, ich bin Julija und komme aus Frankfurt. Vor ein paar Wochen wurde bei mir Diabetes Typ 2 mit gerade mal 33 Jahren diagnostiziert.. Kämpfe im Moment noch sehr mit der Diagnose und würde mich über etwas Austausch sehr freuen 🙂

-

lauf-chris postete ein Update vor 1 Stunde, 58 Minuten

Ich habe jetzt seit ca 1 Jahr die YpsoPump. Bin gut damit zufrieden. Ist aber auch kein Selbstläufer!

-

marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 1 Tag, 9 Stunden

Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!