- Aus der Community

Die Insulinpreiskrise in den USA – was steckt dahinter?

8 Minuten

Insulin – unser Lebenselixier. Ohne geht für uns Menschen mit Typ-1-Diabetes überhaupt nichts. Schätzungen zufolge benötigen rund 100 Millionen Menschen auf der Welt Insulin. Dazu gehören nicht nur diejenigen mit Typ-1-, sondern auch Typ-2- und anderen Ausprägungen des Diabetes. Etwa die Hälfte der Menschen, die Insulin benötigen, haben jedoch keinen finanziell tragbaren Zugang zu diesem lebenswichtigen Medikament.

Wir in Deutschland können uns glücklich schätzen, doch in vielen anderen Ländern ist die Lage prekär. Dabei überrascht es viele immer wieder, dass ausgerechnet die vergleichsweise wohlhabenden USA dazugehören. Laut einer Studie von T1International rationiert tatsächlich jede*r Vierte in den USA aus finanziellen Gründen Insulin. In den sozialen Medien können wir einen florierenden Schwarzmarkt beobachten, ebenso wie Hilferufe über Crowdfunding-Plattformen oder Medizintourismus über die kanadische und mexikanische Grenze.

Ein Fall, der viele von uns berührt hat, ist der von Alec Smith. Alec starb im Alter von 26 Jahren an einer Ketoazidose, weil er sich das Insulin zur Behandlung seines Typ-1-Diabetes nicht leisten konnte. Als er 26 wurde, wurde er aus der Krankenversicherung seiner Mutter ausgestoßen. Plötzlich musste er selbst für die rund 1.300 US-Dollar aufkommen, die seine Diabetes-Therapie kosteten. Eine private Versicherung hätte 450 USD monatlich gekostet, allerdings bei einer Selbstbeteiligung von 7.600 USD. Das konnte er sich nicht leisten, also rationierte er sein Insulin. Drei Tage vor seinem nächsten Gehaltscheck, nicht einmal einen Monat, nachdem er seine Versicherung verloren hatte, starb Alec an einer Ketoazidose. Seine Mutter Nicole ist mittlerweile Botschafterin für T1International und kämpft dafür, das Gesundheitssystem in den USA gerechter und sozialverträglicher zu gestalten. Alecs Geschichte ist eine von vielen – und genau das macht sie so schrecklich.

Ein Blick zurück in die Vergangenheit

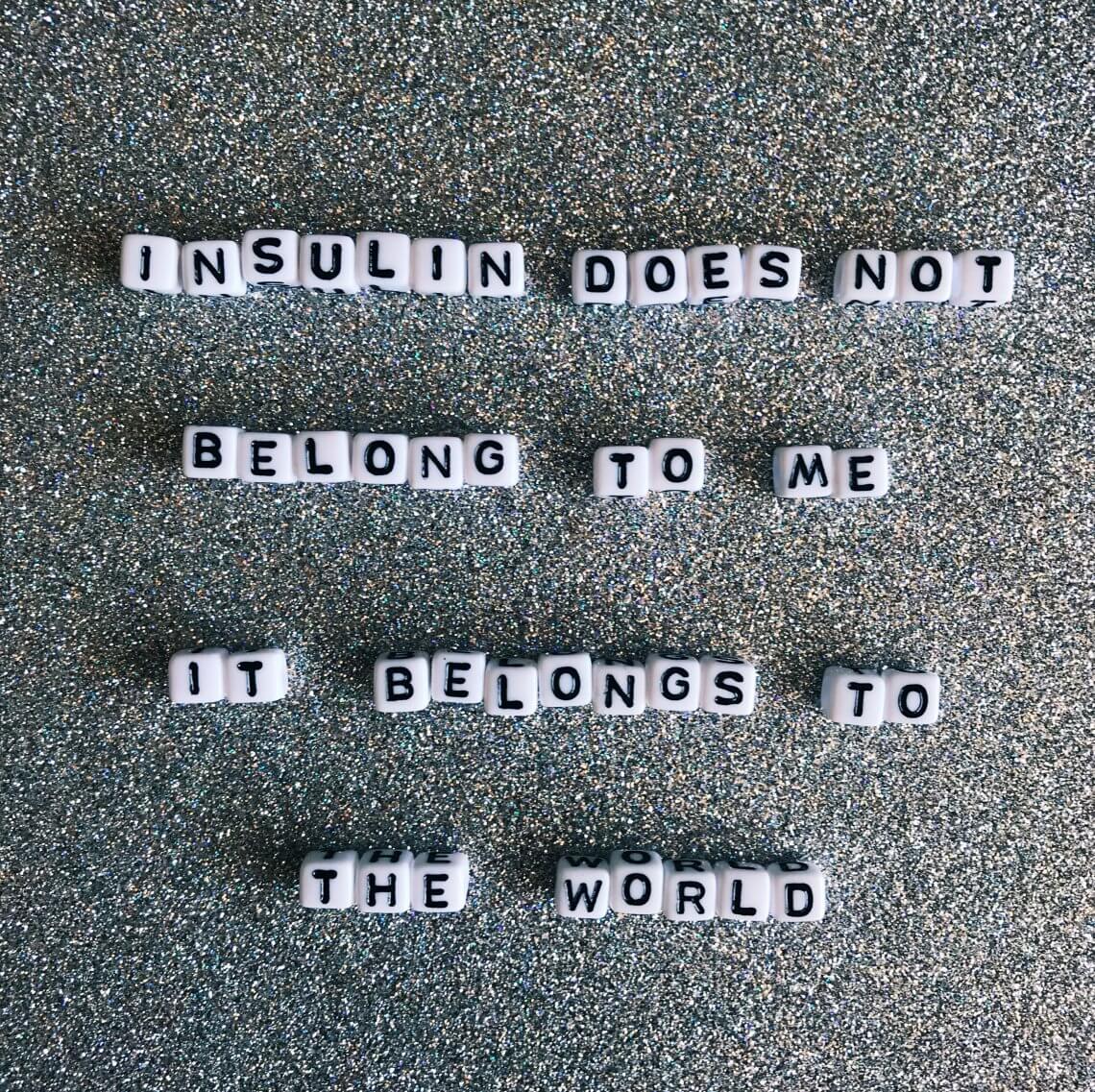

Die Entdeckung und erstmalige Nutzung von Insulin ist nun beinahe 100 Jahre her. Den Forschern um Frederick Banting war damals bewusst, welch bahnbrechende Bedeutung Insulin für Menschen mit Diabetes haben würde. Schließlich glich die Diagnose bis dahin einem Todesurteil. Deshalb lag ihnen die Frage der Zugänglichkeit und Bezahlbarkeit damals schon am Herzen. 1923 verkauften sie ihr Patent an die Universität Toronto für jeweils einen symbolischen Dollar. „Insulin gehört nicht mir, es gehört der Welt“, soll Banting damals gesagt haben.

Doch die Entdeckung des Insulins bedeutete damals noch nicht, dass gleich alle Patient*innen damit behandelt werden konnten. Der Herstellungsprozess war zunächst extrem aufwändig und ineffizient. Aus einem Pfund Pankreas konnte nur eine halbe Einheit Insulin gewonnen werden und das so hergestellte Insulin musste streng rationiert werden. Also holte man die Industrie ins Boot: Nur mit Hilfe des Unternehmens Eli Lilly konnte die Insulinproduktion so professionalisiert und skaliert werden, dass aus einem Pfund Pankreas 1600 Einheiten Insulin gewonnen wurden. So konnte endlich die breite Masse der Menschen mit Diabetes behandelt werden. Doch nun, fast 100 Jahre später, fühlen sich viele Menschen wieder gezwungen, Insulin zu rationieren. Banting und Co würden sich vermutlich im Grabe umdrehen.

Warum ist Insulin in den USA so teuer?

Obwohl die Entdecker des Insulins ganz andere Pläne hatten, ist das Produkt in den USA heute extrem teuer. Doch wie kann das sein?

Ein grundsätzlicher Unterschied zum deutschen Gesundheitssystem ist, dass fast alle Bestandteile des US-Gesundheitswesens gewinnorientierte Privatunternehmen sind. So viel vorweg. Das System ist sehr komplex, aber die folgenden drei Aspekte erklären zumindest zum Teil, wie es zu den hohen Preisen kommen kann:

1. Es gibt (fast) keine Konkurrenz.

Die drei größten Insulinhersteller, Eli Lilly, Novo Nordisk und Sanofi, kontrollieren über 90% des Insulinmarktes. Es gibt kaum Wettbewerber, weshalb man hier von einem Oligopol sprechen kann, bei dem sich die Marktmacht (und somit auch die Macht für die Preisgestaltung) auf diese drei Unternehmen verteilt.

2. Es gibt (fast) keine Preisregulation.

Im Gegensatz zu Deutschland und vielen anderen Ländern ist die Preisgestaltung in den USA so gut wie unreguliert. Hersteller können ihre Preise selbst festlegen und auch erhöhen. Darüber, wie sie die Preise gestalten, muss keine Auskunft gegeben werden. Laut einer Studie des Health Care Cost Institutes haben sich die Preise für Insulin allein in den Jahren zwischen 2012 und 2016 verdoppelt. In einem BBC-Interview erzählt die Patientin Laura Marston, dass sie seit ihrer Diagnose vor 20 Jahren stets das gleiche Insulin benutzt habe. Nicht einmal die Verpackung habe sich geändert, der Preis pro Ampulle sei allerdings von 21 USD auf 275 USD gestiegen.

Wie bereits gesagt, gibt es drei große Insulinproduzenten. Man könnte meinen: immerhin. Zumindest zwischen diesen Akteuren müsste es also eine Konkurrenz und eine Art Preiskampf geben. Stattdessen ähneln sich die Preissteigerungen extrem und die Grafiken des Business Insider sprechen für sich selbst. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt!

3. Es gibt (fast) keine Generika bzw. Biosimilare.

Gibt’s da nicht was von Ratiopharm? Nein, leider existieren kaum Generika bzw. Biosimilare. Dafür gibt es verschiedene Gründe:

Zum einen sind viele der aktuell verfügbaren Insuline noch immer durch Patente geschützt. Wer ein neues Arzneimittel entwickelt, darf es nach dem amerikanischen Gesetz zwanzig Jahre lang exklusiv herstellen. Jedoch werden offenbar immer wieder weitere Patente für das gleiche Insulin angemeldet. Dafür werden die Insuline immer wieder leicht verändert, zum Beispiel in der Rezeptur, Dosis oder Darreichungsform. Diese Strategie wird „Evergreening“ genannt. In einem Medscape-Interview erklärt der deutsche Diabetologe Dr. Scheper, dass es sich hierbei kaum um tatsächliche Innovationen handle: „Maximal 10 Prozent der neu auf den Markt gekommenen Insulin-Präparate haben meines Erachtens einen klaren Vorteil für den Patienten mit sich gebracht, den es so bis dahin noch nicht gegeben hatte.“ Ausnahmen seien dabei zum Beispiel Produkte wie Tresiba, die tatsächlich einen neuen Nutzen bringen.

Zum anderen ist die Produktion von Insulin ein deutlich komplexerer Prozess als die bloße Kopie eines chemischen Moleküls für unser liebstes Kopfschmerzmittel. Insulin ist ein Hormon, ein biologisches Medizinprodukt, und die Produktion ist extrem aufwändig und teuer. Zudem müssten Insulin-Biosimilare langwierige Zulassungsprozesse durchlaufen. Die Entwicklung von Biosimilaren ist für neue Unternehmen also schlichtweg nicht attraktiv. Die Biosimilare, die auf dem Markt sind, werden hauptsächlich von den drei großen Herstellern selbst produziert, werden aber deutlich weniger verkauft und haben die Preise insgesamt allerdings nur wenig sinken lassen.

Darüber hinaus gibt es für Insulin-Hersteller noch die Möglichkeit der „Pay for delay“-Abmachungen: Wenn ein Unternehmen ein Biosimilar herstellen möchte, kann der ursprüngliche Patent-Produzent dieses Unternehmen legal dafür bezahlen, dass es für eine bestimmte Zeit mit der Produktion wartet. So können die Hersteller also neue Wettbewerber mit Geld von ihrem Markt fernhalten.

PS: Von Ratiopharm gibt’s zwar nichts, von Walmart aber schon. Tatsächlich bietet der Einzelhandels-Riese für rund 25 USD eine Ampulle Novolin ReliOn des Unternehmens Novo Nordisk an. Allerdings handelt es sich hierbei um ein sehr altes Humaninsulin, das nicht für alle Menschen mit Diabetes eine passende Option und somit definitiv keine Lösung für die bestehende Krise ist.

Bei wem landet das viele Geld eigentlich?

Doch die Schwierigkeiten liegen nicht nur bei den Insulin-Herstellern selbst. Nun steigen wir zwar recht tief in das US-System ein, aber der Einblick ist durchaus interessant: Wenn ein Mensch in den USA versichert ist, dann muss in der Regel nicht nur ein Grundbetrag bezahlt werden, sondern zusätzlich eine Selbstbeteiligung (Deductibles). Für diese Summe, beispielsweise bis zu 10.000 USD, muss die versicherte Person also selbst aufkommen, bevor die Versicherung beginnt, Kosten zu übernehmen. Doch auch wenn die Selbstbeteiligung im jeweiligen Jahr bereits vollständig bezahlt wurde, können für jedes eingelöste Rezept Zuzahlungen (Out-of-Pocket Co-Payments) hinzukommen.

All das ist der privaten Krankenversicherung in Deutschland sehr ähnlich. Allerdings ist die Preispolitik in den USA eben sehr anders. Hier müssen wir zwischen Listenpreisen und Nettopreisen unterscheiden. Die Listenpreise werden von Pharma-Unternehmen festgelegt. Wer in den USA keine Krankenversicherung hat, muss diese Listenpreise voll bezahlen.

Versicherungsunternehmen verhandeln allerdings über Dritte, sogenannte Pharmacy-Benefit-Managers (PBMs), hohe Rabatte. Wenn man diese vom Listenpreis abzieht, erhält man den Nettopreis, also die Summe, die tatsächlich beim Hersteller ankommt. Die PBMs beeinflussen mit ihren Verhandlungen, welche Medikamente von der jeweiligen Krankenversicherung aufgenommen werden, und verdienen daran ordentlich mit. Je höher der Rabatt, den ein Hersteller gewährt, desto größer die Chance, gelistet und bevorzugt an die Patient*innen herangetragen zu werden. Hier ist der Wettbewerb tatsächlich enorm, was zu immer höheren Rabatten führt.

Rabatte klingen erst einmal gut, doch werden diese leider nicht an die Patient*innen weitergeleitet. Der Rabatt gilt nur für die Krankenversicherung, nicht für die versicherte Person. Der Hersteller wiederum gleicht die hohen Rabatte oftmals entsprechend durch höhere Listenpreise aus.

Listenpreise steigen also, Nettopreise hingegen steigen weniger deutlich: Novo Nordisk berichtet beispielsweise, dass der Listenpreis für Novolog zwischen 2001 und 2016 um 353 Prozent gestiegen war, der Nettopreis hingegen nur um 36 Prozent.

Am Ende steigen dennoch die Kosten, die die Menschen mit Diabetes selbst tragen müssen. Denn die Selbstbeteiligungen der Versicherungsverträge werden zunehmend prozentual auf Basis der Kosten anstatt als fixer Betrag (wie etwa vergleichbar in Deutschland) berechnet. Diese prozentualen Beteiligungen basieren wiederum oft auf dem Listenpreis, nicht dem Nettopreis. Wenn Listenpreise steigen, dann steigen also oft auch die Kosten, die auf die versicherte Person selbst zukommen.

Diese Rabattstruktur wirkt sich übrigens auch auf die Nutzung der wenigen günstigen Insulinpräparate aus. Das Unternehmen Eli Lilly beispielsweise bietet seit etwa einem Jahr günstige Versionen von Humalog an. Allerdings werden diese im Vergleich zum normalen Humalog kaum verschrieben. Denn bei günstigeren Präparaten verdient nicht nur der Hersteller weniger, sondern auch die Versicherung und der PBM. Für die günstigeren Produkte gibt es keine Rabatte, für die teuren jedoch wohl. Es ist also im Interesse einer Versicherung, die teuren Produkte zu fördern und sich nur an den Kosten für die teureren Produkte zu beteiligen, weil sie an denen mehr mitverdienen.

Gibt es dennoch Grund zur Hoffnung?

Die Produktion von einer Ampulle Analoginsulin kostet effektiv zwischen drei und sechs US-Dollar. Da ist es wenig verwunderlich, dass eine Studie im BMJ zu der Erkenntnis kam, dass es sehr wohl möglich sei, Biosimilare profitabel zu produzieren. Analoginsuline könnten demnach für geschätzte 133 USD pro Patient*in pro Jahr angeboten werden. Wenn der Markt umkämpfter wäre, könnten die Preise sogar auf 78 bis 98 USD fallen. Dabei würden die Hersteller noch immer profitabel arbeiten. Die Studie beruht auf einer Vielzahl von Annahmen, aber die Feststellung ist eindeutig: Die Preise könnten deutlich niedriger sein – es wäre möglich.

Tatsächlich gibt es immer mehr Programme von Seiten der Hersteller, die Menschen den Zugang zu bezahlbarem Insulin ermöglichen sollen. Zwar sind diese in der Regel nur für ganz bestimmte Zielgruppen gedacht und die breite Masse profitiert noch nicht davon, doch es scheint in die richtige Richtung zu gehen.

Hoffnung machen übrigens nicht nur große Konzerne: Das Open Insulin Project, ein Team aus motivierten Biohackern, will die Eigenproduktion von Insulin ermöglichen – und es mit den Pharmariesen aufnehmen.

Außerdem bewegt sich auch auf politischer Ebene viel. Immer mehr US-Staaten wollen die finanzielle Belastung von Menschen mit Diabetes limitieren, z.B. auf 100 USD pro Monat.

Wandel entsteht nur, wenn dafür gekämpft wird. Eine Vielzahl von Organisationen setzt sich deshalb vehement für bezahlbares Insulin, in den USA und weltweit, ein. Besonders beeindruckend finde ich die Arbeit von T1International. Gründerin Elizabeth Rowley stammt selbst aus den USA, hat sich aber der immensen Insulin-Kosten wegen für ein Leben in Großbritannien entschieden. Falls ihr mehr erfahren wollt: Ich habe im vergangenen Jahr ein kleines Interview mit ihr geführt. T1International verteilt nicht etwa Insulin an Bedürftige, sondern betreibt Kampagnenarbeit und unterstützt weltweit Menschen, die sich in ihren Ländern für gerechteren Zugang zur Gesundheitsversorgung einsetzen wollen. Die Organisation legt viel Wert auf Unabhängigkeit und nimmt deshalb keinerlei Gelder von der Industrie an. Daher sind private Spendengelder umso wichtiger. Wenn ihr also selbst etwas dazu beitragen wollt, dass die Welt des Insulins etwas gerechter wird, dann ist eure Spende bei T1International in guten Händen.

Egal wie komplex die Systeme sind: Rund 100 Jahre nach Entdeckung des Insulins sollte das Leiden von Menschen mit Diabetes längst vorbei sein. Wir haben keine Wahl. Insulin ist für uns lebensnotwendig. Zugang zu medizinischer Versorgung ist ein Menschenrecht, und damit auch Zugang zu Insulin. Dafür sollten wir einstehen! #insulin4all

Steffi hat über die mangelnde Insulinversorgung in anderen Ecken der Welt bereits ein Interview veröffentlicht: Das Leben mit Diabetes im krisengeschüttelten Venezuela

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Ähnliche Beiträge

- Leben mit Diabetes

Diabetes-Anker-Podcast – „Höhen & Tiefen“: Welche Technologie hilft bei welchem Diabetes-Typen?

- Leben mit Diabetes

Diabetes-Anker-Podcast mit Dr. Katja Schaaf: Diabetes und Vorsätze – Strategien, die wirklich funktionieren

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Über uns

Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.

Community-Frage

Mit wem redest du

über deinen Diabetes?

Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.

Werde Teil unserer Community

Community-Feed

-

vio1978 postete ein Update vor 14 Stunden, 42 Minuten

Habe wieder Freestyle Libre Sensor, weil ich damit besser zurecht kam als mit dem Dexcom G 6. ist es abzusehen, ob und wann Libre mit d. Omnipod-Pumpe kompatibel ist?🍀

-

renrew postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes-Technik vor 1 Woche

gibt es Tips oder Ratschläge dieser Pumpe betreffend?

-

moira antwortete vor 4 Tagen, 6 Stunden

Das kommt sehr darauf an – in welchem Bereich?

-

-

renrew postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes-Technik vor 1 Woche

Hallo..bin neuer Ypso Pumpenträger..seid 3 Monaten dabei..