- Allgemein

Teil der TDM: „Gart der Gesundheit“

7 Minuten

Dem erstaunlich aktuellen ersten deutschsprachigen Kräuterbuch hat die Uni Mainz eine kluge Renaissance mit Garten und Broschüre beschert.

Es war eine verlegerische Großtat: Im Jahre 1485 wurde in Mainz das erste illustrierte deutschsprachige Kräuterbuch „Gart der Gesundheit“ gedruckt. Es stellt auf 720 großformatigen Seiten in 435 Kapiteln 382 pflanzliche und 25 tierische Drogen vor. In 379 Holzschnitten werden die Pflanzen und die Tiere plastisch vor Augen geführt. Erschienen ist das außergewöhnliche Werk in dem Verlag von Peter Schöffer, der sein Handwerk auch in der Mainzer Werkstatt von Johannes von Gutenberg erlernt hatte.

Autor des vom Mainzer Domherrn Bernhard von Breidenbach herausgegebenen Buchs war der spätere Frankfurter Stadtarzt Johann Wonnecke. Sein Ziel: Das damalige Wissen um heilende Pflanzen von der Antike bis zur damaligen Neuzeit in einer Art Synopsis darzustellen. So zitiert er bei den einzelnen Pflanzen mit Vorliebe aus dem Werk „Materia medicus“ des griechisch-römischen Arztes Dioskurides (1. Jahrhundert) und aus „Methodus medendi“ des ebenfalls griechisch-römischen Arztes Galen. Es fließen auch Texte Hildegards von Bingen und aus dem Kräuterbuch Macer floridus sowie volksheilkundliche Quellen ein, aber sie werden nicht ausdrücklich zitiert, weil sie dem Verfasser wohl nicht wissenschaftlich genug waren.

Die Traditionelle Deutsche Medizin hat auch mediterrane Wurzeln

So ist ganz interessant, dass sich das erste große deutschsprachige Heilkräuterbuch ganz stark auch auf die medizinischen Lehren aus dem griechisch-römischen Raum bezog – und die waren schon damals teilweise über tausend Jahre alt. Damit zeigt sich, dass die TDM Traditionelle Deutsche Medizin auch ganz starke mediterrane Wurzeln hat.

So etwas wie der Beginn der Ratgeberliteratur war das Buch, das in den folgenden Jahrhunderten immer wieder überarbeitet, verändert worden ist, bis es zuletzt 1783 noch einmal in Augsburg herauskam. Das alles beweist: Der „Gart“ hatte einen starken Einfluss auf das medizinische Wissen – und doch war er irgendwann fast vergessen.

Der Biologe Dr. Ralf Omlor stieß vor einigen Jahren auf ein Exemplar des „Gart“ in der Bibliothek des Botanischen Gartens der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Das Werk faszinierte den seit 17 Jahren für den Botanischen Garten der Uni zuständigen Wissenschaftler: „Es ist für mich die Mutter aller Kräuterbücher, seine Fülle und sein Anspruch sind genial. Auch die Zeit, in der es erscheint, ist spannend, das ausgehende Mittelalter an der Schwelle zur Neuzeit“. Sicher, das Buch ist wohl „unvollständig“, denn Dr. Omlor hat den Eindruck, dass es noch nicht ganz fertig war, als sich der Autor Wonnecke wohl schon nach Frankfurt aufgemacht hatte – und der Drucker die Arbeit irgendwie zu Ende bringen musste. Ach, ja, Bücher, die nicht rechtzeitig fertig werden, das ist mir als Autor wohl bekannt!

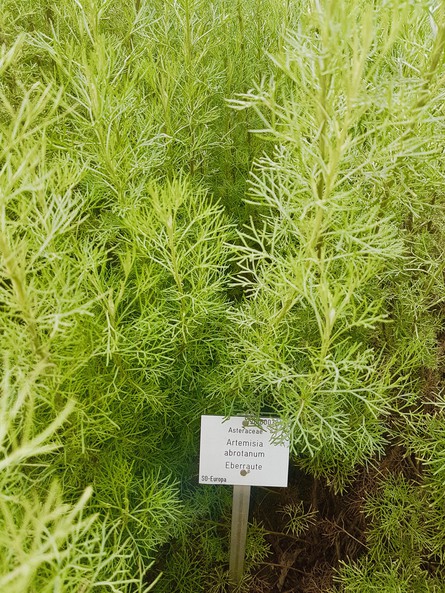

Mit seiner Faszination für den „Gart“ konnte Omlor andere Wissenschaftler in der Universität begeistern – und es entstand ein großes interdisziplinäres Projekt. So wurde aus einem Teil des traditionellen Medizingartens der „Gart der Gesundheit“. Außerdem erschien in diesem Frühjahr eine hervorragende Broschüre zu dem Garten. Genau 70 Pflanzen aus dem Buch wachsen in den Beeten, angefangen von der Artemisia, also dem Beifuß, bis zur Wegwarte.

Unter Anleitung von Prof. Martin Schenk von der Kunsthochschule der Universität wurden 11 Abbildungen aus dem Buch in Stein gehauen. Es ist tatsächlich ein künstlerischer Ansatz, denn viele der von dem Bildhauermeister Johannes Braum in den jura-gelben Kalkstein gemeißelten Arbeiten sind kaum zu sehen. Manche hätten die Zeichnungen auch gerne koloriert gehabt. Nur: Dr. Omlor vermutet, dass aus Zeit- und Kostengründen viele Exemplare des „Gart“ in schwarz-weiß ausgeliefert wurden – mit der Aufforderung, selbst auszumalen. Das Buch als Vorläufer der gerade wieder so beliebten Ausmalbücher – wie sich doch die Dinge wiederholen.

Ganzheitliche Medizin

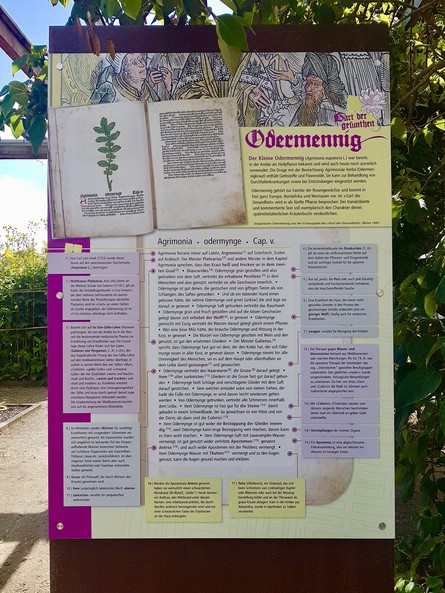

Zwei Pflanzen werden auf Tafeln besonders ausführlich beschrieben, Odermenning und Immergrün. Daran lässt sich exemplarisch zeigen, wie im Mittelalter medizinisch gedacht wird. Was besonders auffällt: Der Mensch wird erst einmal als Ganzes gesehen – und er kann nur gesund sein, wenn die „Säfte“ des Körpers im Gleichgewicht sind. Sicher, diese Vier-Säfte-Lehre mag aus heutiger Zeit im Detail nicht mehr zutreffen, aber das Grundprinzip gilt bis heute: Nur wenn der Mensch mit sich im Reinen ist, kann er eine stabile Gesundheit aufbauen.

Dr. med. Madeleine Mai vom Institut für Geschichte der Medizin der Uni Mainz liefert zwei faszinierende Analysen für Odermenning und Immergrün, eine Art Buchs. So zeigt sie etwa beim Odermenning, auf welche antiken Autoritäten sich der Autor Wonnecke stützt. Es sind dies Mattheus Platearius (gestorben 1161) Lehrer an der Medizin-Schule von Salerno, dessen Arzneidrogenkunde „Circa instans“ über Jahrhunderte ein bestimmendes Werk der Phytotherapie war. Auch werden der Arzt Galen und natürlich Dioskurides genannt. Sie stehen für die Vier-Säfte-Lehre aus Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle sowie die ihnen zugeordneten vier Qualitäten „warm und feucht“, „kalt und feucht“, „warm und trocken“, „kalt und trocken“. Der Odermenning ist nach dieser Lesart „heiß und trocken“ – wie die meisten Pflanzen in dem Buch.

Auf Basis der prinzipiellen Einordnung der Pflanze kommen nun erstaunlich viele praktische Anwendungen der Agrimonia eupatoria: Gemörsert, als Saft oder als in Wein gesottene Wurzel hilft sie bei: Tierbissen, Hautentzündungen, Krebs (gab´s also schon früher), Bauchentzündungen, Gallensteinen, Verstopfungen, Eiterbeulen, Milzbrand bis hin zu brennenden Füßen.

Soweit die Antike – und was sagt die heutige Phytotherapie? Dazu schaue ich im Standardwerk Schönfelder nach und lese: „Verwendet bei leichten Durchfallerkrankungen, zum Spülen und Gurgeln bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut und bei leichten oberflächlichen Entzündungen der Haut auch zu Umschlägen. Außerdem findet Odermenningkraut bei Gallenwegserkrankungen oder Blasenschwäche Anwendung“. Es gibt erstaunlich viele Übereinstimmungen, was die Wirkung bei Entzündungen, bei Gallensteinen angeht – und vielleicht sollte einmal geschaut werden, ob es auch in der Krebstherapie helfen könnte.

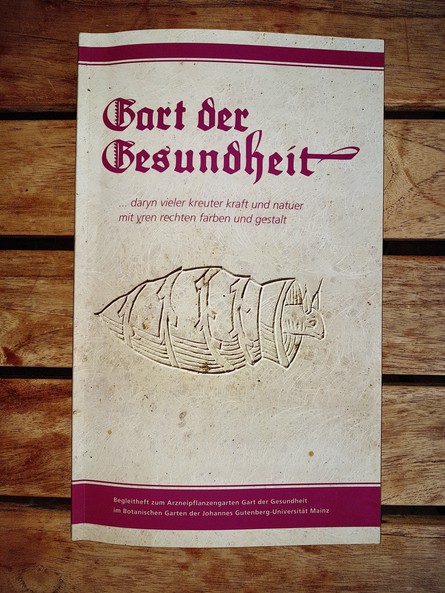

Veröffentlicht ist die fundierte Analyse von Frau Dr. Mai in dem „Begleitheft zum Arzneipflanzengarten Gart der Gesundheit“, das von Dr. Ralf Omlor herausgegeben wurde. Äußerst lohnend ist die Lektüre dieser fast 80-seitigen Broschüre mit vielen hochwertigen Abbildungen aus dem „Gart“. So wird ausführlich das Konzept des Gartens erläutert; es wird der Drucker-Verleger Peter Schöffer gewürdigt; Dr. Johannes Mayer von der Forschergruppe Klostermedizin der Uni Würzburg, die Koryphäe für mittelalterliche Kräuterbücher, beleuchtet die Quellen des „Gart“, sowohl die bekannten wie die versteckten, etwa die Einflüsse von Hildegard von Bingen.

Interessant finde ich den Beitrag von Prof. Dr. Thomas Efferth vom Institut für Pharmazie der Uni Mainz. Er verweist noch einmal auf die überragende Bedeutung der Heilpflanzen, da nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation bis zu 80 Prozent der Menschen in Entwicklungsländern auf Heilpflanzen zur medizinischen Grundversorgung angewiesen sind. Aber auch für die westliche Medizin bergen die Heilpflanzen noch viele Potentiale, da die immobilen Wesen über Jahrmillionen ein ganzes Arsenal an chemischen Abwehrstoffen entwickelt haben. Ein Arsenal, das unsere Traditionsmedizin, aber auch die traditionelle chinesische Medizin vielfach über die Jahrtausende gesichert und bewahrt hat.

Wirkt bei Malaria und wohl auch bei Krebs: Chinesischer Beifuß

So verweist Prof. Efferth auf den Einjährigen Beifuß, aus dem ein wirksames Malaria-Mittel entwickelt wurde, für das die chinesische Wissenschaftlerin Youyou Tu 2015 den Medizinnobelpreis erhalten hat. Aber auch für die Krebstherapie scheint die Artemisia annua geeignet. So wurde in umfangreichen Screening-Programmen herausgefunden, dass der Wirkstoff Artemisin und sein Abkömmling Artenusat gezielt und effektiv Krebszellen töten. Allerdings wird es wohl noch lange dauern, bis das aus der Artemisia annua gewonnene Wirkstoffgemisch im großen Stil klinisch einsetzbar ist. Denn es erwies sich auch, dass es teilweise zu schweren Leberschäden kam. Was wirkt, wirkt auch neben. Trotzdem zeigt das Beispiel, wie lohnend es ist, sich um eine möglichst große Vielfalt an Pflanzen zu kümmern. Hier kommt gerade den Botanischen Gärten eine immense Bedeutung zu.

„Ohne Bücher wie den ´Gart` gäbe es mit Sicherheit keine Botanischen Gärten“, erläutert mir Dr. Omlor, als wir zusammen in den Garten gehen. Um diese Jahreszeit ist vieles schon verblüht – aber wir finden noch einen prächtig im Saft stehenden Süßholz-Strauch für ein Foto. Hinterher frage ich den Wissenschaftler, wofür die Lakritzpflanze laut „Gart“ genutzt wurde – und er nennt mir eine Reihe von Anwendungen, etwa für die pulverisierte oder mit Honig gesottene Wurzel: Gegen Blasenentzündungen, als Menstruationshilfe wurde die Glycyrrhica glabra eingesetzt; der Saft auch bei Magenentzündungen und als Schleimlöser. Auch bei Rippfell- und Lungenentzündungen soll sich das Süßholz bewährt haben.

Wo werden heute die Süßholz-Wirkstoffe eingesetzt? So erleichtern Extrakte der Wurzel das Abhusten von Bronchialschleim. Andere Wirkstoffe der Entzündung hemmenden Pflanze wirken sich positiv bei Gicht und Gastritis aus. In Laborversuchen konnte sogar gezeigt werden, dass das Süßholz auch gegen das Heliobacter-Bakterium wirkt, das gefährliche Magengeschwüre auslöst. Es erweist sich also auch hier wieder, wie aktuell das jahrhundertealte Kräuterbuch immer noch ist.

Im „Gart“ neue Arzneiwirkstoffe entdecken!

Einige hundert Millionen kostet es, ein neues Medikament zu entwickeln. Trotzdem passiert es oft, dass es sich in dem folgenden Zulassungsprozess herausstellt, dass die Nebenwirkungen die Wirkungen übersteigen – und die Ausgaben umsonst waren. Mein Vorschlag: Aus diesen gewaltigen Summen einige Millionen abzweigen, um die rund 400 Pflanzen des „Gart der Gesundheit“ systematisch zu analysieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem auch dank der Uni Mainz wiederentdeckten Buch noch große Potentiale für neue Arzneimittel stecken.

Nicht leicht zu finden ist der „Gart“, da er nicht im eigentlichen Botanischen Garten angesiedelt ist. Am besten von der Albert-Schweitzer-Straße in den Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg einbiegen. Nach rund 100 Metern ist dann auf der rechten Seite ein Schaukasten mit Kakteen zu sehen. Jetzt rechts abbiegen, durch einen Pflanzengarten laufen, bis im hinteren Teil der „Gart der Gesundheit“ auftaucht.

Acht Euro kostet die sehr zu empfehlende Broschüre, die direkt im Botanischen Garten der Uni Mainz gekauft oder bestellt werden kann. Außerdem gibt es sie im Museumsshop des Mainzer Gutenberg-Museums gibt und im Laden der Universität.

von Hans Lauber

E-Mail: aktiv@lauber-methode.de

Website: www.lauber-methode.de

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Ähnliche Beiträge

- Ernährung

Rezept für Wirsing-Lasagne

2 Minuten

- Über Gewicht

Maßband statt Waage: Veränderungen positiv wahrnehmen

2 Minuten

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Über uns

Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.

Community-Frage

Mit wem redest du

über deinen Diabetes?

Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.

Werde Teil unserer Community

Community-Feed

-

-

diabetes-anker postete ein Update vor 1 Woche, 5 Tagen

Das Diabetes-Anker-Team wünscht euch wunderbare Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!🎄💕⚓

-

stephanie-haack postete ein Update vor 1 Woche, 5 Tagen

🎄 Hach, das war wieder schön mit euch! Zum letzten Mal in diesem Jahr haben wir uns zum virtuellen Community-MeetUp getroffen – danke an alle, die dabei waren.

📅 Jetzt vormerken: Das erste MeetUp im neuen Jahr findet am Donnerstag, den 15. Januar statt. Wir freuen uns auf euch!

👉 Alle Infos hier: https://diabetes-anker.de/veranstaltung/virtuelles-diabetes-anker-community-meetup-im-januar-2026/