- Behandlung

Bei gestörter Durchblutung der Beine handeln!

5 Minuten

Wenn Arterien verkalken und das Blut nicht mehr richtig fließen kann, kann daraus eine „periphere arterielle Verschlusskrankheit“ (pAVK) entstehen. Es gibt gute Gründe und gute Möglichkeiten, die pAVK früh zu entdecken und zu behandeln.

Seit 10 Jahren hat sie zusätzlich einen Typ-2-Diabetes, den sie mit Tabletten behandelt. Vom Diabetologen weiß sie über die erhöhten Risiken bezüglich ihrer Blutgefäße Bescheid. Marias Schmerzen nehmen immer mehr zu – eine Vorstellung in der Gefäß-Sprechstunde der Klinik ergibt schließlich die Gewissheit, dass mehrere Engstellen in beiden Unterschenkelarterien und in der rechten Oberschenkelarterie vorliegen.

Nach mehreren Kathetereingriffen mit Ballonaufdehnung der Engstellen und Implantation mehrerer Stents ist sie schließlich wieder schmerzfrei beim Gehen! Und das Rauchen? Sie hat ihren Zigarettenkonsum wieder gesteigert – Hilfe zur Raucherentwöhnung lehnt sie ab.

„Je schlechter die Beindurchblutung, desto kürzer das Leben.“ Diese Aussage aus der Zeitschrift „GefäßReport“ (Ausgabe Winter 2019) stammt von einem der erfahrensten Gefäßspezialisten Deutschlands, Prof. Curt Diehm. Er ergänzt: „An einer schlechten Durchblutung der Beine stirbt man nicht direkt – aber viel früher – etwa bis zu 10 Jahre.“ Dabei fängt es meist harmlos an: Typisch sind Schmerzen beim Gehen, die die Betroffenen oft zwingen, Pausen einzulegen. Damit dies andere nicht direkt erkennen, wird vorgetäuscht, man sehe sich die Auslagen in einem Schaufenster an – daher die Bezeichnung Schaufensterkrankheit.

Hervorgerufen wird die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) durch Durchblutungsstörungen der Beinarterien – Ursache sind hauptsächlich Gefäßverkalkungen (Arteriosklerose), die eine Verengung (Stenose) der Blutstrombahn verursachen, manchmal auch direkt einen Verschluss des Gefäßes. Dann besteht akut die Gefahr, das Bein zu verlieren!

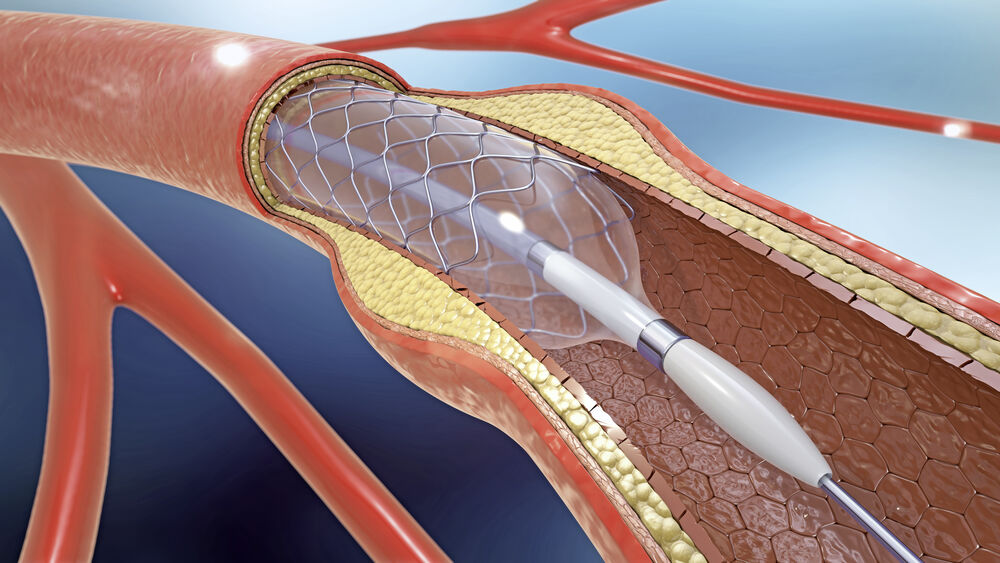

Engstellen aufweiten mit einem Ballonkatheter: So kann man sich eine Ballondilatation vorstellen.

Engstellen aufweiten mit einem Ballonkatheter: So kann man sich eine Ballondilatation vorstellen.

Etwa 70 Prozent der Betroffenen sterben aber nicht direkt wegen der Durchblutungsstörung in den Beinen, sondern am Herzinfarkt, etwa 5 – 10 Prozent erleiden einen Schlaganfall – beides ebenfalls durch Durchblutungsstörungen verursacht. In Deutschland ist von der pAVK etwa jeder fünfte Mensch über 65 Jahre betroffen – bei über 80-Jährigen sogar 25 Prozent!

pAVK: Nicht nur die Beine sind betroffen

Man versteht unter der pAVK nicht nur eine Durchblutungsstörung der Beine, sondern auch der Gefäße, die das Blut dorthin bringen: der Brust- und Bauch-Hauptschlagader (Aorta) und der Beckenarterien. Durchblutungsstörungen der Beine äußern sich typischerweise aber nur bei ca. 7 Prozent der Patienten durch Schmerzen beim Gehen. Der zunehmende Schmerz bei Belastung ist also zwar ein wichtiges Warnsymptom der pAVK, das aber erstaunlich viele Patienten gar nicht haben, wie die GetABI-Studie gezeigt hat.

Das Ausmaß der pAVK kann man an den „klinischen Beschwerden“ von Patienten ungefähr abschätzen – es wird mit den Fontaine-Stadien beschrieben (siehe folgende Tabelle). Wenn jemand zusätzlich eine Nervenerkrankung (Neuropathie) hat, können Schmerzen beim Gehen als Zeichen einer pAVK fehlen: Deshalb wird die Diagnose bei vielen Diabetikern oft zu spät gestellt – nämlich erst im Stadium IV nach Fontaine mit meist nicht mehr behandelbaren Veränderungen.

pAVK: Fontaine-Stadien |

|

| Stadium | klinische Zeichen |

| I | Beschwerdefreiheit |

| IIa | schmerzfreie Gehstrecke über 200 m |

| IIb | schmerzfreie Gehstrecke unter 200 m |

| III | Schmerzen in Ruhe |

| IV | zusätzlich Geschwür, abgestorbenes Gewebe |

| nach: Gerd Herold et al.: Innere Medizin, 2020 | |

Ein Erweitern der betroffenen Arterie, ein Entfernen von Verkalkungen oder ein Bypass (Gefäßumgehung) kommen so häufig nicht mehr in Frage. Es besteht die Gefahr einer kritischen Durchblutungsstörung mit Infektionen und Gefahr einer Amputation. Von ca. 65.000 Amputationen in Deutschland jährlich betreffen etwa 40.000 Menschen mit Diabetes – nur 15 Prozent sind reine Durchblutungsstörungen – Mischformen mit zusätzlicher Polyneuropathie kommen bei jedem Dritten vor.

Die Risikofaktoren

In fast allen Fällen liegt der pAVK eine Ablagerung von LDL-Cholesterin in den Arterienwänden zugrunde. Im Verlauf der Erkrankung werden darin zusätzlich Kalk eingelagert und die Gefäßinnenwand (Endothel) geschädigt. Diabetes, Rauchen und hoher Blutdruck fördern zusätzlich die Endothel-Schädigung.

Die Gefäßwände können sich immer schlechter dehnen und so bei Bedarf nicht mehr so viel Blut aufnehmen, schließlich werden sie immer enger und somit auch die Blut-/Sauerstoffversorgung immer schlechter. Durch ein Gerinnsel (arterieller Thrombus) kann ein Gefäß aber auch plötzlich, ohne Vorboten, verschlossen werden; es droht eine kritische Durchblutungsstörung am Bein, auch ein Absterben des Beins mit Amputationsgefahr.

Wie erkennt man Gefäßverkalkung, Durchblutungsstörung und pAVK?

Auch wenn typische Beschwerden wie Schmerzen beim Gehen fehlen, kann man die pAVK relativ einfach erkennen.Durch einfache, überall durchführbare Tests könnte die pAVK rechtzeitig erkannt und dadurch auch adäquat behandelt werden.

Beim Hausarzt bzw. beim Gefäßspezialisten sollten als Basisdiagnostik zwei wichtige Untersuchungen durchgeführt werden:

- Messung des Blutdrucks im Bereich der Knöchelarterien an den Füßen und vergleichend an den Armarterien in Ruhe und deren Verhältnis (ABI: Ankle Brachial Index),

- Untersuchung der Durchblutung unter Belastung z. B. auf einem Laufband mit Bestimmen der „schmerzfreien Gehstrecke“.

Nach der körperlichen Untersuchung erfolgt eigentlich immer eine Farb-Doppler-Ultraschall-Untersuchung (Farb-Duplex-Sonographie), mittels derer die betroffenen Blutgefäße dargestellt, die Blutströmung gemessen bzw. eine Engstelle oder ein Verschluss dargestellt werden können. Bei Menschen mit Diabetes und evtl. schon vorhandener Nierenschädigung sind Ultraschall-Techniken zunächst zu bevorzugen, denn durch Kontrastmittel bei anderen Untersuchungen ist ein Nierenschaden möglich.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine Engstelle in einer Arterie kann je nach Situation mit einem der genannten Verfahren behandelt werden:

- Lyse-Therapie: Über einen Katheter kann ein Medikament, z. B. Alteplase, eingebracht und so versucht werden, z. B. ein Gerinnsel aufzulösen.

- PTA (perkutane transluminale Angioplastie): Durch einen meist über die Leiste eingebrachten Ballon-Katheter kann eine Engstelle aufgedehnt werden.

- Stent mit PTA: Nach der Ballonaufweitung des Gefäßes erfolgt nicht selten das zusätzliche Einbringen einer Gefäßstütze (Stent), um das Gefäß an dieser Stelle zu stabilisieren und offenzuhalten.

- TEA (Thrombendarteriektomie): Manchmal müssen größere und ausgeprägte Wandverkalkungen bzw. auch Gerinnsel ausgeschält werden und evtl. eine Art „Flicken“ (Patch-Plastik) durch den Gefäßchirurgen aufgenäht werden, um den Defekt zu schließen.

- Gefäß-Bypass: Umgehen eines engen bzw. verschlossenen Gefäßabschnittes durch ein Stück eigene Vene (z. B. aus dem Ober- oder Unterschenkel) oder Kunststoff als Bypass.

Welche konservativen Möglichkeiten gibt es?

- Durch regelmäßiges Gehtraining („Gefäßsport“) kann die Gehstrecke eines Menschen trotz Gefäßverengung deutlich verlängert werden. Es fördert das Entstehen von Umgehungskreisläufen über kleinere Arterienäste (Kollateralgefäße). Diese können manchmal sogar ein Hauptgefäß komplett ersetzen!

- ausgewogene Ernährung (bei Bedarf kalorienreduziert) mit mehr einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, weniger Kohlenhydraten (z. B. aus Soft-Drinks, Soßen), viel Gemüse und etwas Obst

- Einstellen des Rauchens bzw. Nichtrauchen!

- medikamentöse Senkung des LDL-Cholesterins (z. B. mit Statinen, PCSK9-Hemmern, Ezetimib)

- Normalisierung des Blutdrucks

- normnahe Einstellung des Blutzuckers

- Einnahme von Blutplättchenhemmern (Thromboztenaggregationshemmer wie ASS, Clopidogrel, Brilique), evtl. zusätzlich Blutgerinnungshemmer (Faktor-Xa-Hemmer)

Zusammenfassung

Eine Durchblutungsstörung der Beine ist eine ernst zu nehmende Folge der Arteriosklerose. Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck und Fettstoffwechselstörungen sowie fehlende regelmäßige Bewegung sind Hauptrisiken und deshalb auch sinnvollerweise das erste Ziel einer Intervention – je weniger sich diese Risiken auswirken können, d. h. je früher man etwas dagegen tut, umso weniger wird sich eine beginnende Durchblutungsstörung der Beine auswirken. Bei Diabetikern sind vor allem die Unterschenkelarterien betroffen.

Aber auch die rechtzeitige Diagnose ist von entscheidender Wichtigkeit für eine Behandlung, um schwerwiegende Komplikationen (Herzinfarkt, Schlaganfall, Erektionsstörung etc.) zu verhindern. Eine regelmäßige Kontrolle beim Hausarzt/Diabetologen sollte deshalb obligatorisch sein. Das gilt besonders, wenn weitere Risikofaktoren vorliegen wie eine pAVK, in der Familie Herzinfarkt und Schlaganfall bekannt sind und/oder geraucht wird! Moderne Geräte machen eine rechtzeitige Diagnose relativ einfach möglich.

Autor:

|

|

Erschienen in: Diabetes-Journal, 2021; 70 (8) Seite 32-34

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Ähnliche Beiträge

- Ernährung

Rezept für Grünkohl-Hack-Pfanne mit Kichererbsen

2 Minuten

- Leben mit Diabetes

t1day 2026 am 25. Januar: Ein Tag für Menschen mit Typ-1-Diabetes

< 1 minute

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Über uns

Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.

Community-Frage

Mit wem redest du

über deinen Diabetes?

Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.

Werde Teil unserer Community

Community-Feed

-

ps0208 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Dia-Newbies vor 8 Stunden, 25 Minuten

Hallo, ich bin 33 Jahre alt und hab letztes Jahr die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen. Aktuell nehme ich Metformin 1000mg 3 x täglich. Bewegung war mir schon immer wichtig und nach der Diagnose habe ich auch die Ernährung umgestellt

-

kasch postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes-Technik vor 1 Woche, 5 Tagen

Hey, ich habe die Omnipod 5 und zurzeit noch den Dexcom g6.

Die App läuft auf dem iPhone 12. wie kann ich das iPhone auf die Version 26.1 updaten? Automatische Updates würden ja gleich auf 26.2 gehen. Wie kann ich das manuell machen? -

thomas55 postete ein Update vor 1 Woche, 5 Tagen

Ich komme gerne zum T1day. Sicher treffe ich einige von euch aus der online community.

-

moira antwortete vor 1 Woche, 4 Tagen

Ich würde auch gerne kommen – geht aber beruflich nicht. Gibt es noch einen anderen Termin um mal andere live zu treffen?

Community-Feed Zur Community Zur Community Aktuelle Beiträge Weitere aktuelle Beiträge Link zum Magazin Druckfrisch: Das neue Magazin! In dieser Ausgabe des Diabetes-Ankers geht es u.a. um moderne Diabetes-Hilfsmittel, Augen-Gesundheit und […]

-

lena-schmidt antwortete vor 1 Woche, 4 Tagen

Hallo Thomas, super, dann sehen wir uns dort. Kommst du auch zum Vorabend-Event? Liebe Grüße Lena

Community-Feed Zur Community Zur Community Aktuelle Beiträge Weitere aktuelle Beiträge Link zum Magazin Druckfrisch: Das neue Magazin! In dieser Ausgabe des Diabetes-Ankers geht es u.a. um moderne Diabetes-Hilfsmittel, Augen-Gesundheit und […]

-

lena-schmidt antwortete vor 1 Woche, 4 Tagen

@moira: Schau gerne mal in den Veranstaltungskalender hier beim Diabetes-Anker, vielleicht findest du etwas in deiner Region. 🙂

Community-Feed Zur Community Zur Community Aktuelle Beiträge Weitere aktuelle Beiträge Link zum Magazin Druckfrisch: Das neue Magazin! In dieser Ausgabe des Diabetes-Ankers geht es u.a. um moderne Diabetes-Hilfsmittel, Augen-Gesundheit und […]

-

thomas55 antwortete vor 1 Woche

@lena-schmidt: Hallo Lena,

ja ich komme zum Vorabend-Event. Ruf mich an, wenn du da bist 0177 8501380. Herzliche Grüße ThomasCommunity-Feed Zur Community Zur Community Aktuelle Beiträge Weitere aktuelle Beiträge Link zum Magazin Druckfrisch: Das neue Magazin! In dieser Ausgabe des Diabetes-Ankers geht es u.a. um moderne Diabetes-Hilfsmittel, Augen-Gesundheit und […]

-

ulf-kuerschner antwortete vor 6 Stunden, 41 Minuten

schade das schaffe ich beruflich nicht

Community-Feed Zur Community Zur Community Aktuelle Beiträge Weitere aktuelle Beiträge Link zum Magazin Druckfrisch: Das neue Magazin! In dieser Ausgabe des Diabetes-Ankers geht es u.a. um moderne Diabetes-Hilfsmittel, Augen-Gesundheit und […]

-