- Behandlung

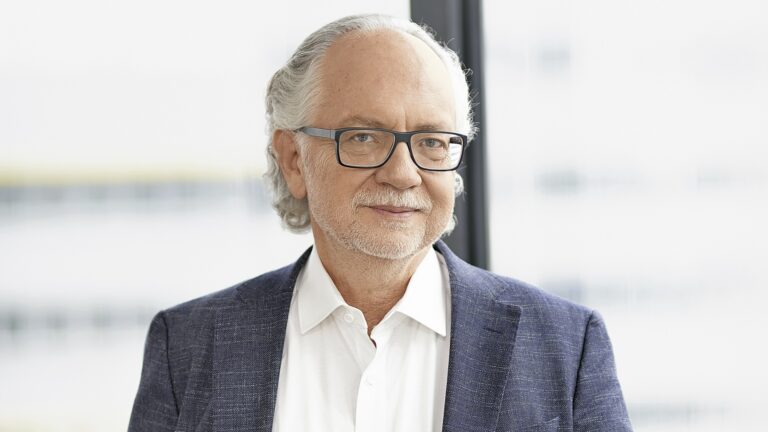

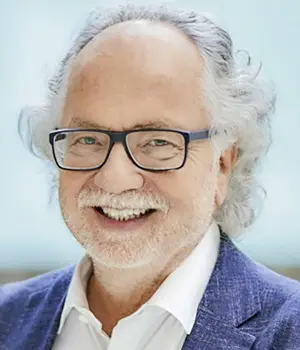

Prof. Dr. Lutz Heinemann: Voller Begeisterung und Engagement für Diabetes-Technologie

15 Minuten

Die Diabetes-Technologie ist seit vielen Jahren eng verbunden mit dem Namen Prof. Dr. Lutz Heinemann. Die Forschung zu Insulinen brachte ihn der Diabetologie nahe, die Technologie wurde seine Begeisterung – die auch Ausdruck in der diatec-Fortbildung und im t1day findet.

Im Interview: Prof. Dr. Lutz Heinemann

Was bringt einen Ingenieur für chemische Verfahrenstechnik und Biologen dazu, sich in der Diabetologie zu engagieren? Der Zufall! Nach Ausbildung und Studium bekam Prof. Dr. Lutz Heinemann als Düsseldorfer Jung’ eine Stelle in der Neurophysiologie in der Universität Düsseldorf. Ein Kollege wechselte in die Diabetologie – und holte Lutz Heinemann nach. So war der Grundstein gelegt. Mit dem Biostator, mit dem man Wirkkurven von Insulinen erforschen konnte, begann er mit seinen Forschungen.

Forschen mit kritischem Blick

Letzten Endes mündeten diese in sein eigenes Forschungsinstitut Profil mit Sitz in Neuss, später auch in den USA. Gemeinsam mit anderen Forschungsbegeisterten führte er Studien für die Pharma-Industrie durch – immer mit kritischem Blick, fast immer wertgeschätzt von der Industrie. Sie halfen mit ihren Studien zum Beispiel, wichtige Diabetes-Medikamente wie die Insulinanaloga in die Genehmigung zu bringen, aber auch, nicht sinnvolle Produkt-Entwicklungen rechtzeitig zu stoppen.

Begeistert für die Diabetes-Technologie

Der Blick des heute 71-Jährigen weitete sich immer mehr in Richtung Diabetes-Technologie. Vor 15 Jahren gründete er, wieder zusammen mit anderen, zu diesem Thema die Fortbildung diatec für Profis, die jedes Jahr Ende Januar in Berlin stattfindet. Seit einigen Jahren kam der t1day dazu für Menschen mit Typ-1-Diabetes. Das Portfolio, das heute vom diateam gemanagt wird, umfasst neben anderem außerdem den Diabetes- und Technologiereport. Irgendwann wird er alles in andere Hände legen – aber seine Begeisterung für die Technologie wird bleiben.

Diabetes-Anker (DA): Lutz, du bist in der Diabetologie bekannt wie ein bunter Hund, obwohl du kein Arzt bist. Was hast du studiert?

Prof. Dr. Lutz Heinemann: Von der Ausbildung bin ich Ingenieur für chemische Verfahrenstechnik. Damit war ich mit 21 fertig. Und da ich immer gedacht habe, irgendwann wirst du als Ingenieur arbeiten, weil du in deinem Traumberuf als Biologe du sowieso hinterher keinen Job kriegen wirst, habe ich aber auch gedacht: Okay, mit 21… Ich habe damals noch Bafög als Unterstützung bekommen, sodass ich dann auch Biologie studieren konnte, und habe das mit großem Spaß und Interesse gemacht.

Ich bekam dann mehr oder weniger zufällig in der Neurophysiologie eine Stelle als Assistent und arbeitete mit Peter Sawitzki, der Doktorand war, zusammen. Wir machten interessante neurophysiologische Untersuchungen. Als Herr Sawitzki zufällig in die Düsseldorfer Diabetologie kam zu Michael Berger, sagte er irgendwann: „Lutz, wir haben hier Bedarf an Menschen, die Interesse und Fähigkeiten haben, physiologische Untersuchungen bei Patienten mit Diabetes zu machen.“ So kam ich zum Biostator und habe mich mit dem Thema Insulin-Pharmakologie beschäftigen können, dürfen, müssen.

„Wir haben ein Forschungsinstitut aufgemacht, was sich insbesondere den frühen Phasen der klinischen Entwicklung von Insulinen, Insulin-Applikationsformen, anderen Medikamenten et cetera gewidmet hat.“

Über diese Ebene, die Insulin-Wirkprofile, bin ich der Diabetologie nähergekommen. Wir haben ein Forschungsinstitut aufgemacht, was sich insbesondere den frühen Phasen der klinischen Entwicklung von Insulinen, Insulin-Applikationsformen, anderen Medikamenten et cetera gewidmet hat. Der Start war in der Uni Düsseldorf, aber es wurde dort etwas schwierig von den formalen Gesichtspunkten wie Abrechnung, steuerliche Handhabung von Geldern und so weiter.

Dies führte dazu, dass uns damals die Uni gebeten hat, rauszugehen, was wir getan haben. Nach drei Jahren fragten sie uns, ob wir nicht wieder in die Uni reingehen wollten – da war aber der Zug abgefahren. Tim Heise und ich hatten damals mit sechs Leuten das Forschungsinstitut Profil in Neuss und in den USA gegründet. Michael Berger sagte, uns gäbe es in zwei Jahren nicht mehr, da gäbe es keinen Bedarf. (lacht) Mittlerweile sind da gut 450 Mitarbeiter. Ich bin heute noch einer der Hauptanteilseigner, bin auch dem Institut immer noch verpflichtet, bin aber nicht mehr im Tagesgeschäft aktiv.

DA: Lass uns nochmal zurückspringen. Du hast in Düsseldorf auch studiert?

Prof. Heinemann: Genau. Ich bin ein Düsseldorfer Jung‘, bin da geboren, aufgewachsen, und ich wäre nie aus Düsseldorf rausgekommen, wenn ich nicht zufällig nach Amerika gekommen wäre.

DA: Du kamst dann über den oder mit dem Biostator in die Klinik?

Prof. Heinemann: Ja. Es gab in Deutschland, glaube ich, sechs oder sieben Biostatoren, unter anderem in Bad Lauterberg und Mainz. Es gab eine Reihe deutscher Diabetologen, die der Meinung waren, man kann nur Wissenschaft machen, wenn man einen Biostator hat. Ernst-Friedrich Pfeiffer aus Ulm hat sie, glaube ich, alle angefixt. Dann haben alle drei Wochen damit gearbeitet, haben gedacht, das Ding ist aber schwierig, und es in die Ecke gestellt – und es wurde nie wieder verwendet.

Das Gerät wirklich systematisch eingesetzt zu haben für diese Untersuchungen, auch die passende Software und alles andere dazu, ich denke, das ist schon etwas, das ich sehr vorangetrieben habe. Ich habe das nicht allein gemacht, da waren Leute wie Tim und andere auch sehr beteiligt. Aber das war schon etwas, das mich über Jahre beschäftigt hat. Was wir auch sehr systematisch gemacht haben und auch mit Profil heute eine Reputation nach wie vor haben: Wenn man hochqualitative, belastbare Daten haben will, dann geht man zu Profil. Man zahlt einen Premium-Preis, kriegt aber auch Premium-Qualität in kurzer Zeit.

DA: Für die Leserinnen und Leser, die das Wort Biostator noch nie gehört haben: Wie würdest du dieses System kurz erklären?

Prof. Heinemann: Damit kommen wir kurz zu den Physiologie-Lehrbüchern zurück (lacht). Der Glukose-Clamp, wo man durch Konstanthalten der Glukosekonzentration über eine intravenöse Glukosemessung dem Algorithmus Daten so zur Verfügung stellt, dass, wenn eine Veränderung im Glukosebedarf auftritt, zum Beispiel durch eine subkutane Insulin-Injektion, so viel Glukose intravenös infundiert wird, dass die Blutglukose-Konzentration quasi konstant gehalten wird. Die Menge an Glukose-Infusion, die registriert wird über die Zeit hinweg, reflektiert die metabolische Wirkung, also Glukose-senkende Wirkung des Insulins oder anderer Medikamente, die appliziert werden.

DA: Deshalb ist auf diesem Weg auch das Feststellen oder Messen von Insulinwirkkurven möglich?

Prof. Heinemann: Genau. Man kann es auch für andere Dinge verwenden, für physiologische Untersuchungen zum Beispiel. Wie ist die gegenregulatorische Reaktion bei Hypoglykämien (Unterzuckerungen; Anm. d. Red.) unter bestimmten Medikamenten? Oder es gibt eine Reihe weiterer Applikationsformen für diese Glukose-Clamp-Technik, wobei das eine klinisch-experimentelle Untersuchung ist, die aber bei uns, im Profil heißt uns, mit einer neueren Messtechnik, der ClampArt, durchgeführt wird.

Der Biostator ist in den 1960er-Jahren entwickelt worden. Man hat damals den ersten Mikroprozessor, den man überhaupt so verwenden konnte, an Bord gehabt mit sage und schreibe vier Kilobyte Arbeitsspeicher. Das war damals ganz viel. So kleine Zahlen kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war aber damals State-of-the-Art-Technologie und das haben wir auf moderne Technik hochgezogen.

DA: Du sagtest eben, in den 1960er-Jahren wurde er entwickelt. Aber da warst du noch nicht dabei. Welches Jahr war es, als du und Peter Sawitzki dahingekommen seid?

Prof. Heinemann: 1982. Dann waren wir bis 1999 bei Berger in der Uniklinik in Düsseldorf und machten und dann selbstständig. Das waren viele Jahre, ich habe da viele klinische Studien gemacht zu Glukose-Sensoren, die damals aufkamen, aber insbesondere mich um die Entwicklung von rasch wirkenden Insulinanaloga und so weiter gekümmert.

Da gibt es die Cola-Pizza-Tiramisu-Studie zu Insulin lispro – alles ein bisschen Medizingeschichte. Diese Studie, die von Berger designt worden ist, war damals sehr wichtig für das Unternehmen Lilly, um eine Akzeptanz durch die FDA (amerikanische Zulassungsbehörde; Anm. d. Red.) zu bekommen. Wenn wir die nicht gehabt hätten, wäre Insulin lispro nicht zugelassen worden. Ob es heute dann Insulinanaloga geben würde?

DA: Sie wollten das nicht zulassen, weil sie den Zusatznutzen einfach nicht erkannt haben?

Prof. Heinemann: Ja. Es ist eine historische Randnotiz und ich hoffe, es ist rübergekommen, dass das nicht an mir lag. Ich war nur dabei in dem Prozess.

DA: Was fandest du am Thema Diabetologie so besonders spannend, dass es dich dann so lange, also bis heute, festgehalten hat?

Prof. Heinemann: Gute Frage, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Als ich angefangen habe in der Diabetologie, hatte das Wort Technik praktisch keine Bedeutung. Ich habe damals die ersten Computer in der Abteilung aufgestellt und genutzt, wo die Leute noch gesagt haben: „Wofür braucht man das?“ Ich war der Erste, der Internet in die Abteilung gebracht hat, wo die Leute gesagt haben, das wird man nie brauchen. Als ich da angefangen habe, war das Einzige, was es an „Technik“ gab, Blutzucker-Messgeräte, wo Berger immer gesagt hat, an sich reicht das Pinkeln auf einen Urintestreifen völlig aus.

Ich habe noch Folien von Berger aus den Siebzigern, als er im Harvard Institute war, und der sagte, in zwei, drei Jahren gibt es nicht invasive Glukosemessung. Aus einem Artikel im Kirchheim-Verlag ist das Zitat, kein Scherz. Technologie wird ja heute noch von einer Reihe von akademischen Kollegen als Spielzeug, als Hilfsmittel betrachtet. Leider heißt auch diese Hilfsmittel-Liste so, wo man sagen muss: Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört, Technologie ist heute eine der tragenden Säulen der Diabetesbehandlung meiner Meinung nach. Das war jetzt der negative Teil.

Der positive Teil, den ich bei Berger gelernt habe, ist, wie er und auch Victor Jörgens gesagt haben: Der Patient selber ist sein bester Therapeut. Dieses Ding können, dass die Patienten selber befähigt sind, ihre Diabetes-Therapie durchzuführen – etwas, das heutige völlige Selbstverständlichkeit ist –, war damals revolutionär. Gefährdung der Patienten, die passen die Insulindosis selber an, die töten sich, sie sind dafür verantwortlich und so weiter: Das war damals eine Revolution. Man muss ja mit solchen Wörtern hoch vorsichtig sein, aber eben diese Involvierung des Patienten – und jetzt kommt der Bogen – der Support, den die Patienten durch die Technologie dabei bekommen, das ist das Spannungsfeld, was mich immer fasziniert hat.

„Und auch die Veränderung, die die Kanülen erfahren haben über die Zeit hinweg, dass die die Einstiche so schmerzfrei sind, ist eine Revolution.“

Ein Bild als Beispiel dazu: Vor ein paar Jahren haben wir alle ganz viel über die 100 Jahre Insulin-Entdeckung geredet – was aber ohne die subkutane Insulinspritze überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Das ist ziemlich vergessen worden meiner Meinung nach. Und auch, dass der Patient selber ein Medikament spritzt, war damals völlig undenkbar: Das ist eine ärztliche Aufgabe, das ist eine Gefährdung.

Und auch die Veränderung, die die Kanülen erfahren haben über die Zeit hinweg, dass die die Einstiche so schmerzfrei sind, ist eine Revolution. Schon wieder das Wort… Aber bei der Insulintherapie hat das zu einer massiven Veränderung geführt. Ich kenne genug Leute, die heute noch leben, die die Kanülen selber geschärft haben und so weiter. Diese Dinge – was habt ihr gemacht? Steinzeit? Mittelalter? Folterinstrumente? – waren lange der heilige Gral.

Diese Veränderungen wie Technologie, auch Digitalisierung, die man wirklich nicht vergessen darf, Darstellung der Datenanalyse, ruck zuck immer wissen, was ist, im Endeffekt AID-Systeme (Systeme zur automatisierten Insulin-Dosierung; Anm. d. Red.), wie das dahin gekommen ist, zwar noch nicht perfekt ist – Fully-Closed-Loop haben wir noch nicht –, was die am Lebensalltag der Patienten geändert haben, die Diabetes-Technologie, das geht manchmal ein bisschen unter. Muss man das immer wieder hochheben? Nein, soltte man nicht. Sollte man das ab und zu mal reflektieren? Für meine Begriffe ja.

DA: Wie kam es, dass das Interesse am Forschungsinstitut und das Institut selbst so stark wuchs, obwohl sein Wert erstmal, wie du geschildert hast, nicht erkannt wurde?

Prof. Heinemann: Profil macht zu 95 Prozent Untersuchungen zu Pharmaka. Diabetes-Technologie sind einzelne wenige Aspekte wie Schmerz-Empfindung bei Verwenden bestimmter Pens und so weiter. Aktuell machen wir Studien mit einem bestimmten nicht invasiven System zum Glukose-Messen. Es gibt also spezielle Untersuchungen, aber das macht nicht das Business aus. Es ist, glaube ich, die Kombination aus akademischem Interesse, also intellektuellem Anspruch, mit professionellen Arbeitsutensilien oder Prozessen aus der Industrie. Wir haben es immer als dritten Weg bezeichnet, als Weg zwischen Akademie und Industrie, wo wir die Sachen zusammenbringen, nach wie vor heute.

Wir haben nach wie vor den Anspruch, viel zu publizieren von dem, was wir an Know-how haben, Vorträge dazu zu machen und so weiter, als Partner auf Augenhöhe mit der Industrie, auch in einem kritischen Sinne. Auch in dem Sinne, glaube ich, haben wir eine gewisse Reputation, nicht nur Loblieder zu singen, sondern wenn irgendwas problematisch ist, Stichwort Hautreaktionen bei Glukose-Sensoren, dass man es auch benennt und dass man uns aber auch den Kredit einräumt: Wenn die das sagen, dann hat das Hand und Fuß.

DA: Aber Profil lebt von der Pharmaindustrie?

Prof. Heinemann: Absolut, ganz klar, und da beißt keine Maus den Faden ab – aber eben in einer Interaktion, die inhaltlich getrieben ist, auch weil wir – ich weiß nicht genau, ob das heute immer noch so gilt – an der Entwicklung von Studienprotokollen inhaltlich beteiligt sind. Wir machen uns um die Interpretation der Ergebnisse Gedanken. Wenn wir sie vorstellen, sagen wir nicht nur die schönsten, besten Ergebnisse überhaupt, sondern sagen: „Unserer Meinung nach bedeuten die Ergebnisse Folgendes…“ Wie muss man sie bewerten, einstufen und so?

Die Pharmaindustrie, das sind ja auch Menschen, die sind auch an der Interaktion mit uns interessiert, auch wenn die nicht immer einfach ist. Wir können da auch „nasty“ sein. Die kriegen von uns einen Mehrwert in dem Sinne, den sie auch bezahlen, völlig klar, aber das ist eben keine reine Auftragsarbeit. Das kann man immer so oder so betrachten, aber meiner Erfahrung nach sind auch die Kollegen aus der Industrie sehr wohl interessiert, frühzeitig einen kritischen Blick auf ihre Entwicklung zu bekommen.

Denn wenn die Entwicklung nicht gut ist, ist es für sie auch gut, wenn sie die frühzeitig stoppen können. Sie sparen damit Geld. Es ist zwar für den jeweiligen Menschen, dessen Entwicklung eingestellt wird, traurig, aber aus dem Unternehmensgesichtspunkt ist es gut, wenn eine Entwicklung frühzeitig gestoppt wird, bevor noch mehr Geld reingesteckt wird und erst in Phase 2 oder 3 dann festgestellt wird, dass das Hautreaktionen oder Schmerzen beim Einstich und so weiter macht. Diese Herangehensweise, die wir bei Profil pflegen, wird goutiert.

DA: Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr, weil irgendeine Untersuchung richtig negative Ergebnisse gebracht hat, Ärger bekommen habt mit dem Unternehmen, dass dann zum Beispiel nicht zahlen wollte oder gesagt hat: Wehe, ihr publiziert da irgendwas?

Prof. Heinemann: Ehrlich gesagt extrem wenig. Dass wir das nicht hatten, kann ich nicht sagen, aber was ich – ich bin jetzt seit 15 Jahre da raus – aus meiner damaligen Zeit sagen kann, sind drei oder vier Fälle, bei Tausenden von Studien, wo ich weiß, dass es Schwierigkeiten gab mit der Bezahlung oder Ärger. Aber das sind wirklich Raritäten – auch weil die meisten Leute keinen Ärger mit uns haben wollen (lacht).

Dann hat man natürlich auch Möglichkeiten, mal an passender oder unpassender Stelle einen Kommentar zu lassen. Den meisten Leuten konnten wir dann zumindest klarmachen, warum wir eine kritische Einstellung haben oder warum so und so. Dass Leuten Ergebnisse nicht passen, ja, wenn man das aber versucht, sinnvoll zu vermitteln, und das gelingt einem meistens, dann ist das auch okay.

Ein Beispiel: transdermales Insulin (Insulin, das durch die intakte Haut aufgenommen wird, zum Beispiel über ein Pflaster; Anm. d. Red.). Da gab es ein kanadisches Unternehmen, das sagte: „Ihr macht da alles falsch“ und so weiter. Wir haben sie eingeladen und gesagt: Stellt Euch daneben, guckt Euch an, was wir machen. Sagt uns, was wir falsch machen. Die wollten nicht wahrhaben, wo das Problem ist. Und irgendwann winkst du ab. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich vermute mal nein, aber das war eine eine von diesen. Gerade im Diabetesbereich gibt es ja auch immer wieder schräge Firmen, sage ich mal, gerade bei nicht invasiver Glukose-Messung und so.

DA: Die Forschung war und ist das eine, aber du hast vor vielen Jahren auch begonnen, Diabetes-Teams zu Diabetes-Technologie fortzubilden. Wie kam es zur diatec-Fortbildung?

Prof. Heinemann: Jetzt im Oktober ist, glaube ich, das 25. Diabetes Technology Meeting in San Francisco. Ich war vor 25 Jahren auch dabei. David Klonoff hat die initiiert mit dem Hintergedanken, und es ist heute noch ein Thema, dass bei den großen Diabetes-Kongressen Diabetes-Technologie unter ferner liefen lief. Das hat sich geändert durch den ATTD (Advanced Technologies and Treatments in Diabetes). Den Kongress gibt es jetzt auch schon 14 oder 15 Jahre. Der ATTD ist explodiert, weil er klinisch-praktisch orientiert ist.

Das Diabetes Technology Meeting ist mehr forschungsmäßig positioniert mit dem klaren Fokus auf Wissenschaft, neue Produkte und so weiter. In dem Zusammenhang bin ich in Deutschland häufiger von Kollegen angesprochen worden, dass so etwas in Deutschland fehlt in Deutsch, weil viele unserer Kollegen, freundlich formuliert, Schwierigkeiten haben, englischen Vorträgen zu folgen. Da kam die Idee auf: Lass uns doch eine deutschsprachige Fortbildung zu dem Thema machen. Die Idee war, Diabetes-Technologie insbesondere interessierten Ärzten und Diabetesberaterinnen zu vermitteln. Der Fokus auf Diabetesberaterinnen ist heute noch stark, weil sie wichtig sind für die praktische Nutzung von Diabetes-Technologie.

„Dass heute CGM in Deutschland von den Krankenkassen übernommen wird, ist auch so etwas, wo heute keiner mehr darüber nachdenkt, das ist eine Selbstverständlichkeit.“

Das Konzept: Wir bieten eine Plattform, auf der auch eine kritische Auseinandersetzung möglich ist, in einer persönlich-familiären Umgebung. Deine Idee mit dem Schulungsprgramm Spectrum kann man in dem Zusammenhang auch noch mal hervorheben, dich als Initiatorin der Idee. Auch, dass heute CGM in Deutschland von den Krankenkassen übernommen wird, ist auch so etwas, wo heute keiner mehr darüber nachdenkt, das ist eine Selbstverständlichkeit.

Ich behaupte, ich war nicht ganz unbeteiligt daran, dass es so passiert ist. Ich habe da viel Energie und Zeit reingesteckt und wir waren selbst überrascht, dass das IQWiG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen; Anm. d. Red.) das irgendwann akzeptiert hat. Für die Krankenversicherung ist das heute eine erhebliche Kostenquelle, aber das hat Diabetes-Technologie in Deutschland natürlich erheblich vorangetrieben.

DA: Das hängt doch wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ihr nicht nur Diabetes-Behandelnde zum diatec eingeladen habt, sondern auch Entscheidungsträger, zu denen ja auch Krankenkassen gehören? Ihr habt ja viele Gruppen zusammengeholt.

Prof. Heinemann: Es war immer unsere Idee und unser Anspruch, eine Plattform zu bieten, wo ein kritischer, offener Austausch möglich ist – auch dadurch, dass man versucht, alle Beteiligten dazuzuholen, wobei man zu solchen Fachkongressen Patienten oder Betroffene ja nur bedingt einladen darf und kann. Deshalb haben wir irgendwann den t1day gegründet, wo die Betroffenen inhaltlich die gleiche Fortbildung bekommen, ein bisschen anders aufbereitet. Da gibt es auch eine Kinderbetreuung.

Die Grundidee ist die gleiche: aktuelle Forschungsergebnisse und Entwicklungen den Leuten, die diese Informationen brauchen, in einer sinnvollen Art und Weise rüberzureichen, ohne eine Unternehmens-Veranstaltung zu sein. Wir müssen aus Geldgründen auch den Unternehmen ihre Plattform bieten, aber es ist keine reine Werbeveranstaltung für Produkt XY, sondern alle Unternehmen können ihre Produkte dort darstellen. Sie werden auch kritisch reflektiert.

DA: Wie viele Teilnehmenden waren beim ersten diatec? Das war ja noch im Hotel „Berlin, Berlin“.

Prof. Heinemann: 70, glaube ich. Es waren nicht viele, es war gemütlich.

DA: Und wie viele sind es heute, die teilnehmen? Und wie groß sind die Wartelisten?

Prof. Heinemann: Wir sind inzwischen und nach wie vor im H4 Hotel und es sind gut 500 Leute vor Ort plus 400 Leute, die virtuell teilnehmen.

DA: Wie groß ist das Team, das organisatorisch dahintersteht?

Prof. Heinemann: Die Programmgruppe, die inhaltlich dahintersteht, sind acht Personen, die sich darum kümmern. Organisatorisch sind es vier.

DA: Das Team ist eine Mischung aus Ärzten, Psychologen, Diabetesberaterinnen, Eventmanagerin, eine bunte Mischung aus verschiedenen Berufsgruppen, die das Ganze aus den verschiedenen Blickwinkeln planen und organisieren?

Prof. Heinemann: Ja. Der „besondere Vortrag“ ist auch immer etwas, mit dem wir versuchen, den Blick über den Tellerrand hinzubekommen und so einen Kick reinzubekommen zum Anregen.

DA: Welches Thema hat die diatec-Fortbildung im kommenden Januar?

Prof. Heinemann: Interoperabilität – als Daten-Kommunikation. Auch Geräte, Interaktion von all den Datenquellen – Diabetes ist ja eine Datenmanagement-Erkrankung. Ein Vor- und Nachteil der Diabetes-Technologie ist, dass viele Daten anfallen. Die müssen geeignet dargestellt, gespeichert, analysiert, interpretiert werden. Dafür ist es wichtig, dass die Daten frei fliegen können.

Viele Unternehmen betrachten die proprietär, die halten die in ihrem Sprengel, was Vor- und Nachteile hat, aber eben insbesondere den Nachteil, dass keine anderen Menschen an diese Daten drankommen, die nutzen können. Wem gehören die Daten, ist dann eine wichtige Frage zum Beispiel und wer wem wann welche Daten zur Verfügung stellt, mit oder ohne Latenz. Es gibt viele Aspekte, die wir jetzt bei der diatec präsentieren wollen.

Auch das digitale DMP (Disease-Management-Programm; Anm. d. Red.) und das Übertragen der CGM-Daten wird Thema sein. Die Technik soll ja an sich in den Hintergrund treten, aber gerade in den Praxen ist das grauenhaft, wie viel Aufwand die mit dem Aufrechterhalten ihres Software-Systems haben, weil jeder CGM-Hersteller ein eigenes Datenanalyse-Betrachtungsprogramm hat. Das ist nicht sinnvoll. Da müsste man Interoperabilität auch anders definieren. In Dänemark haben sich die Diabetologen einfach auf ein System geeinigt und die Unternehmen müssen hinterherziehen.

DA: Folgt ihr beim t1day dem gleichen Thema?

Prof. Heinemann: Ja, wir sind da faul (lacht). Wir folgen immer dem, was wir da haben, weil die Referenten dann zum Teil die gleichen sind. Die müssen nur oder mit einer anderen Sprache reden oder ein paar Folien rauslassen. Wobei ich in der Programmgestaltung vom Team kaum drin bin, muss ich zugeben. Aber im Prinzip ja. Auch da geht es immer darum, dass die Menschen mit Diabetes immer wissen wollen, was es Neues gibt, was kommt. Wo sind Probleme zu sehen? Auch ein wichtiger Punkt, was ich immer erlebe beim t1day, ist die Interaktion der Menschen untereinander.

Die Interoperabilität in dem Sinne ist ein ganz wichtiger Faktor. „Wie machst du das?“ „Ach, hast du gehört das und das…“ „Nee, da musst du dies und jenes machen.“ Dieser Schnack in den Kaffeepausen oder beim Mittagessen ist für viele, glaube ich, einer der Hauptaspekte – auch in dem Sinne, zu erkennen: Ich bin nicht der Einzige, der Probleme hat, sondern das geht anderen genauso. Es ist ein gewisses Angebot der Entlastung des Einzelnen auch dadurch, dass man sich austauschen und voneinander profitieren und lernen kann.

DA: Der Ansatz des t1day war, dass er vor allem für Menschen mit Typ-1-Diabetes ist. Inzwischen waren aber auch schon Menschen mit Typ-2-Diabetes dabei. Ist es so, dass ihr ihn auch in die Richtung mehr öffnen wollt, weil die Technologien auch immer mehr von Menschen mit Typ-2-Diabetes genutzt werden? Oder soll der Fokus auf Typ-1-Diabetes bleiben?

Lutz Heinemann: Wir denken darüber nach. Den Menschen mit Typ-1-Diabetes ist wichtig, dass der t1day ein t1day bleibt. Sie wollen nicht eine Insel in dem Ozean von Menschen mit Typ-2-Diabetes sein. Aber die Menschen mit Typ-2-Diabetes sind natürlich ein Markt für die Industrie. Wir haben uns da bisher schwergetan und haben noch keine wirklich gute Lösung dafür. Aber es gibt Überlegungen und es bleibt in Bewegung.

DA: Ihr habt auch den Diabetes- und Technologiereport, auch bekannt als dt-report, vor Jahren aus der Taufe gehoben. Warum war es euch wichtig, Profis und Menschen mit Diabetes nach ihrer Einstellung zur Diabetes Technologie zu befragen?

Prof. Heinemann: Weil es zu allen möglichen Dingen Zahlen und Ergebnisse gibt im Diabetes-Bereich, aber interessanterweise nicht zur Diabetes-Technologie. Wir wurden damals durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Berlin-Chemie, auch durch finanzielle und inhaltliche Unterstützung, getriggert, da mal hinzugucken, um zu sehen, wie die Akzeptanz von bestimmten Techniken ist.

Viele andere solcher Befragungen, die im Ausland durchgeführt werden, interessieren sich primär für Ergebnisse: welcher HbA1c-Wert kommt hinten raus, aber weniger dafür, wie die Patienten mit der Technik klarkommen, was Hürden und Probleme sind, die im Endeffekt dazu führen, ob die Leute einen guten HbA1c-Wert erreichen oder nicht. Viele der „Softparameter“ – ich finde die gar nicht so soft zum Teil – werden üblicherweise bei Befragungen nicht erfasst.

„Wenn die Industrie, und deshalb sind die auch Partner bei uns, eine Chance haben mitzubekommen, was die Schwierigkeiten sind in einem realen Leben bei der Nutzung von Smart-Pens oder sonstwas, ist das für die eine wichtige Zusatzinformation.“

Wenn die Industrie, und deshalb sind die auch Partner bei uns, eine Chance haben mitzubekommen, was die Schwierigkeiten sind in einem realen Leben bei der Nutzung von Smart-Pens oder sonstwas, ist das für die eine wichtige Zusatzinformation. Sie kriegen über uns auch Einblicke, wie Healthcare Professionals ticken, wie konservativ die sind und warum Patientengruppen da auch manchmal Schwierigkeiten haben.

Können wir damit alles und jedes erklären? Nein, können wir nicht, wir haben auch ein Stück Bias drin, klar. Trotzdem sehen wir und auch im Sinne von Längsschnitt-Untersuchungen, was sich da im Laufe der Zeit tut und getan hat. Wie ist die Akzeptanz von Digitalisierung heute im Vergleich zu vor Corona, nach Corona und so weiter.

Diese Art der Befragung weiten wir jetzt auch massiv aus auf weitere Länder, zumindestens auf europäischer Ebene. So wird auch ein Benchmarking mit anderen Ländern möglich. Wir sind dabei, einen Technologie-Index zu entwickeln, der die verschiedenen Länder charakterisiert, sodass man besser beurteilen kann, wo Patienten mit Technologie besser oder nicht besser behandelt werden.

DA: Wer ist „wir“ beim dt-report?

Prof. Heinemann: Wir haben diateam 2023 gegründet, eine kleine GmbH aus drei Psychologen aus Bad Mergentheim, meine Frau und ich. Diateam hat verschiedene Aktivitäten, insbesondere den dt-report, aber auch die diatec, den Newsletter diatec weekly und so weiter.

DA: Eigentlich bist du im Ruhestand. Denkst du daran, irgendwann diese ganzen Arbeiten in andere Hände weiterzugeben?

Prof. Heinemann: Diese Arbeiten machen vielleicht 50 Prozent meiner Arbeit aus. Die anderen Dinge sind Consulting, Aktivitäten und die Kommission Labordiagnostik in der Diabetologie (KLD). Aber klare Antwort: Ja, ich bin 71, ich werde die Leitung der KLD im Mai nächsten Jahres abgeben. Ein Hauptgrund für diateam war das aber auch. Wir haben ganz klar gesagt: Diateam ist für uns eine Möglichkeit, einen geordneten Übergang hinzubekommen in jüngere Hände, in andere Hände. Fällt uns das immer leicht? Nein. Ist es notwendig? Absolut. Wir versuchen, das sinnvoll und strukturiert zu machen.

DA: Hast du auch Interessen neben der Diabetologie?

Prof. Heinemann: Ja, die Enkelkinder, Rennradfahren, Fotografieren, Sporttreiben, Menschen, Menschen, viel Interaktion mit Leuten, gutes Essen, gute Weine.

DA: Hast du die Begeisterung für die Diabetologie an die Kindergeneration weitergeben können?

Prof. Heinemann: Am 15. September hat mein Sohn Malte beim Institut Profil angefangen und meine Tochter Nina ist als Managerin für unsere Veranstaltungen aktiv. Das steckt doch ein bisschen an.

DA: Letzte Frage: Was könnte deiner Einschätzung nach der nächste wirklich große Schritt im Management für Menschen mit Diabetes sein?

Prof. Heinemann: Ich glaube, dass die Betreuung in virtuellen Diabeteszentren wichtig wird. Dadurch, dass viele Kollegen so grauhaarig und alt sind wie ich, vielleicht ein paar Tage jünger, und da wenig nachkommt, wird man die Betreuung der Millionen Menschen nicht mehr mit den bisherigen Strukturen hinbekommen. Es wird oder muss meiner Meinung nach AID-Zentren geben für spezielle Fälle, Problemfälle, die keine Praxis abdecken kann. Sind die einfach zu implementieren? Nein, weil das Gesundheitssystem ein sehr konservatives, langsames System ist.

DA: Herzlichen Dank, Lutz!

Interview: Dr. med. Katrin Kraatz

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Ähnliche Beiträge

- Ernährung

Rezept für Spaghetti mit Linsen-Bolognese

2 Minuten

- Aus der Community

Vierteljahrhundert Diabetes und Partnerschaft: 25 + 25 = ?

11 Minuten

Keine Kommentare

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Über uns

Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.

Community-Frage

Mit wem redest du

über deinen Diabetes?

Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.

Werde Teil unserer Community

Community-Feed

-

cina_polada postete ein Update vor 3 Tagen, 3 Stunden

Hi, ich bin Julija und komme aus Frankfurt. Vor ein paar Wochen wurde bei mir Diabetes Typ 2 mit gerade mal 33 Jahren diagnostiziert.. Kämpfe im Moment noch sehr mit der Diagnose und würde mich über etwas Austausch sehr freuen 🙂

-

lena-schmidt antwortete vor 12 Stunden, 27 Minuten

Hallo Cina,

wir vom Diabetes-Anker treffen uns am 25.2 virtuell per Teams falls das für dich relevant ist 🙂

Schau gerne mal in den Veranstaltungen

Liebe Grüße

Lena

-

-

lauf-chris postete ein Update vor 3 Tagen, 4 Stunden

Ich habe jetzt seit ca 1 Jahr die YpsoPump. Bin gut damit zufrieden. Ist aber auch kein Selbstläufer!

-

marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 4 Tagen, 12 Stunden

Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!

-

lena-schmidt antwortete vor 12 Stunden, 29 Minuten

Hallo Marina, wir vom Diabetes-Anker treffen uns am 25.2 virtuell per Teams falls das für dich relevant ist 🙂 Schau gerne mal in den Veranstaltungen…liebe Grüße

Lena

-