- Leben mit Diabetes

Positionspapier #LanguageMatters: Auf die Sprache kommt es an

9 Minuten

Ein sensibler Umgang mit Sprache im Zusammenhang mit Diabetes kann dabei helfen, Diskriminierung zu verhindern. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe und die Diabetes Online Community #dedoc° haben gemeinsam mit einer Projektgruppe der Charité – Universitätsmedizin Berlin dazu ein Positionspapier veröffentlicht.

Im Sprachgebrauch gibt es zu Diabetes viele diskriminierende und verurteilende Begriffe, wenn es um Menschen mit Diabetes und deren Behandlung geht. Weltweit gibt es unter dem Schlagwort “Language matters” – übersetzt: auf die Sprache kommt es an – Bemühungen, dies zu ändern. Den Anfang machte Australien. Dort wurde bereits im Jahr 2011 das weltweit erste Positionspapier zum Thema “Diabetes und Sprache” mit dem Titel “A New Language for Diabetes” – deutsch: “Eine neue Sprache für Diabetes” – herausgegeben.

Nachdem sehr viele Länder, Diabetes-Organisationen, Verlage und Herausgeber von Zeitschriften diesem Beispiel gefolgt sind, war es im Jahr 2022 auch in Deutschland so weit. Eine Gruppe von Menschen mit Diabetes aus der #dedoc°-Community erarbeitete gemeinsam mit Diabetes-Expertinnen und -Experten ein Positionspapier mit dem Titel “Sprache und Diabetes”. Damit möchten die Autoren und Autorinnen auch für den deutschsprachigen Raum ein erhöhtes Bewusstsein für die Sprache im Zusammenhang mit Diabetes schaffen.

Keine Sprach-Polizei

Eins ist den Autoren sehr wichtig: Das Positionspapier will nicht belehren oder verbessern, sondern zum Nachdenken über den bisherigen Gebrauch der Sprache im Zusammenhang mit Diabetes anregen und aufzeigen, dass es Alternativen gibt, um durch Sprache nicht zu diskriminieren. Niemand muss jedoch befürchten, dass bestimmte Wörter und Redewendungen tabu sind. Das ist nicht die Absicht der Autorinnen und Autoren des Positionspapiers und auch nicht die des hier vorliegenden Artikels.

Viele aber sind froh, einen Anstoß zu bekommen, weil sie über viele Redewendungen noch nie nachgedacht haben. Anhand von konkreten Beispielen soll aber auch gezeigt werden, welche Wortwahl oder welche Alternativen vielleicht besser passen.

Sprache als Spiegel einer Gesellschaft

Die Fähigkeit zu sprechen unterscheidet Menschen von anderen Lebewesen – und derzeit auch noch von Robotern mit künstlicher Intelligenz. Wie lange noch, ist eine andere Frage … Erste Ansätze menschlicher Sprache gibt es seit etwa zwei Millionen Jahren, Vorläufer unserer heutigen Sprache je nach Theorie seit 30.000 bis 40.000 Jahren. Erst mit der Sprache können wir uns mit anderen Menschen so verständigen, dass sie unsere Gedanken, Erfahrungen, Meinungen, Träume und vieles mehr verstehen. “Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt”, sagte der Philosoph Ludwig Wittgenstein.

Derzeit gibt es etwa 7.000 verschiedene Sprachen auf der Welt, die alle Ausdruck einer bestimmten Kultur und Gesellschaft sind. Sprache ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. So werden in Deutschland jedes Jahr über 500 neue Wörter in den Duden, das Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung, aufgenommen, andere verschwinden.

SPRACHE UND DIABETES – #LanguageMatters

Das Positionspapier “Sprache und Diabetes” ist zu finden auf der Website von diabetesDE. Mit diesem Positionspapier möchten die Autoren und Autorinnen auch für den deutschsprachigen Raum das Bewusstsein für die Sprache im Zusammenhang mit Diabetes steigern und für eine Sprache ohne Diskriminierung und Stigmatisierung plädieren.

Das Positionspapier wurde von Menschen mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes in Zusammenarbeit mit Experten und Expertinnen aus Fachgesellschaften erstellt und wendet sich gleichermaßen an Menschen mit Diabetes und deren Angehörige, Fachpersonal der verschiedenen Gesundheitsberufe, Medienschaffende, Lehrkräfte, Juristen und Juristinnen sowie allgemein an alle Personen in der Öffentlichkeit.

Von “Wir Zuckerkranken” zum “Diabetes-Journal”

Eine Zeitschrift mit dem Titel “Wir Zuckerkranken” oder “Der Diabetiker”, wie die Vorläufer der heutigen Zeitschrift “Diabetes-Journal” hießen, wäre heute kaum vorstellbar. Denn mit dem Begriff “Zucker” verbinden viele Menschen, dass er bei Diabetes tabu ist. Auch mit dem Begriff Krankheit können sich viele Menschen mit Diabetes nicht mehr identifizieren, da sie sich eher als (bedingt) gesund wahrnehmen. Der Begriff “Diabetiker” klingt mittlerweile ebenfalls etwas antiquiert, da er davon ausgeht, dass der Diabetes ein sehr wichtiges Merkmal der Person ist. Viele Menschen mit Diabetes würden dem widersprechen und eine Reihe anderer Lebensbereiche aufzählen, die mindestens ebenso wichtig oder wichtiger sind.

Natürlich kann jeder selbst entscheiden, wie man sich selbst bezeichnet und ob man sich selbst mit dem Begriff “Diabetiker” oder “Diabetikerin” wohlfühlt. Generell wird der Begriff “Diabetiker” in wissenschaftlichen Zeitschriften möglichst nicht mehr benutzt, da Menschen mit Diabetes Personen mit vielen Facetten sind und sich nicht ausschließlich über ihren Diabetes definieren. Man sagt schließlich auch nicht Krebser, Bluthochdruckler oder Beingebrochener. Stattdessen werden Begriffe wie “Mensch mit Diabetes” oder “Person mit Diabetes” empfohlen. Das passt auch für die anderen Beispiele: Mensch mit Krebs, Bluthochdruck oder einem gebrochenen Bein.

Auch die oft verwendeten Begriffe “Altersdiabetes” für Typ-2-Diabetes und “Jugenddiabetes” sowie “juveniler Diabetes” für Typ-1-Diabetes sind irreführend, da man inzwischen weiß, dass die beiden häufigsten Diabetesformen in verschiedenen Lebensaltern auftreten können: Typ-2-Diabetes auch schon in jungen Jahren und Typ-1-Diabetes auch im Alter.

Sprache kann verletzen

Die Sensibilität für Sprache hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ein Grund sind Kommentare im Internet, die oft andere bewusst verletzen oder herabsetzen wollen, bestimmte Gruppen ausgrenzen oder diskriminieren. Natürlich legen solche Kommentare auch Denkmuster frei: Sprache prägt das Denken und umgekehrt. Denn wie wir über Menschen sprechen, beeinflusst auch, wie wir über sie denken.

Sprache im Zusammenhang mit Diabetes hat die Macht, zu überzeugen, Überzeugungen zu ändern oder zu verstärken – im Guten wie im Schlechten. Denn Wörter spiegeln nicht nur die Realität der Menschen wider. Sie schaffen auch Realität und beeinflussen, wie Menschen die Welt und ihren Diabetes sehen. Sprache kann negative Vorurteile über Diabetes in der Gesellschaft verstärken, aber auch positive Vorurteile fördern. Ein negatives Vorurteil ist zum Beispiel: “Typ-2-Diabetes: leichter Diabetes, Altersdiabetes, selbst verschuldet durch übermäßigen und ungesunden Lebensstil”. Positives Denken zeigt sich zum Beispiel so: “Menschen mit Diabetes sind genauso leistungsfähig wie Menschen ohne Diabetes.”

Der schwierige Patient …

Früher habe ich Vorträge zum Thema “Der schwierige Patient” gehalten, ohne mir groß Gedanken über den Titel zu machen. Tatsächlich liegt in dieser Formulierung, dass der Mensch “schwierig” ist. Eher gemeint sind jedoch Schwierigkeiten im Umgang mit dem Diabetes, oft wegen persönlicher Gründe oder widriger Lebens-Umstände. Ursache kann auch sein, dass unser therapeutisches Angebot nicht ausreichend ist.

Auch den Begriff “leidet an Diabetes” habe ich früher häufiger in Artikeln verwendet. Durch den Begriff “leiden” werden jedoch die Lebens-Umstände eines Menschen mit Diabetes unbewusst abgewertet. Denn niemand möchte sich als hilfloses Opfer einer Erkrankung fühlen. Viel besser ist die neutrale Formulierung, dass jemand Diabetes “hat” oder “mit Diabetes lebt”.

Gleichberechtigt im Gespräch

Es macht einen Unterschied, ob Menschen mit Diabetes als Befehlsempfänger von Ärztinnen und Ärzten oder als gleichberechtigte Partner beschrieben werden. Annie Heger, die mit Typ-1-Diabetes lebt, wird im Positionspapier zitiert: “‚Es ist ja Ihr Diabetes und nicht meiner‘ – ‚Passen Sie besser auf sich auf‘ – ‚Sie hat ihre Krankheit einfach nicht akzeptiert.‘ – Die Übergriffigkeit von medizinischem Personal, das uns doch stärken und helfen soll, mit dieser chronischen Erkrankung durchs Leben zu gehen, trifft uns oft unvermittelt. Sprache hat so eine Macht.

Es ist ein Leichtes, sie ohne Anstrengung hier und da etwas zu verändern, hat aber eine so große unermessliche Wirkung.” Gisela Brockmann, die mit Typ-2-Diabetes lebt, ergänzt: “Als Mensch mit Diabetes Typ 2 wünsche ich mir, dass medizinisches Fachpersonal einfühlsam und nicht herablassend mit mir spricht. In der Art, wie in manchen Praxen, aber auch in den Medien und in der Gesellschaft, über Diabetes gesprochen wird, schwingen oft Schuldzuweisungen und Stigmatisierung mit. Wir wollen unterstützt und nicht verurteilt werden.”

Dem stimmt auch der Diabetologe Dr. Bernhard Gehr aus Bad Heilbrunn zu: “Die Diabetologie ist eine sprechende Disziplin. Und ob uns das bewusst ist oder nicht: Unsere verbalen und nonverbalen Signale sind hochwirksame ‚Medikamente‘. Jeder Kontakt hat eine – hoffentlich positive – Wirkung auf die uns anvertrauten Menschen mit Diabetes. Ich wünsche diesem Positionspapier und der darin beschriebenen inneren Haltung eine große Verbreitung unter allen Diabetes-Profis.”

Unterstützen statt (ver)urteilen

Erdim Özdemir, der mit Typ-1-Diabetes lebt, beklagt, dass er schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass Ärzte zu oft urteilen, ihn beurteilen, manchmal auch verurteilen, ohne zu verstehen, dass es eine große Anforderung ist, sich täglich mit dem Diabetes auseinanderzusetzen: “Es lasse sich doch gut mit Diabetes leben, sagen sie. Ja, vielleicht. Wenn der Blutzucker nicht aus dem Gleichgewicht gerät, wenn Begleiterscheinungen nur fernes Risiko bleiben, wenn Drang nach optimalen Werten nicht zu belastendem Perfektionismus ausartet. Wenn sie uns nicht suggerieren, dass wir versagen, weil wir die Unberechenbarkeit des Lebens nicht in unsere Blutzuckereinstellung einkalkulieren können.

Vielleicht lässt es sich gut mit Diabetes leben, aber es fällt eben nicht leicht. Insbesondere, wenn niemand die Herausforderungen dieser Erkrankung so richtig sieht und dennoch alle diktieren, was richtig und was falsch ist. Sie alle wissen es besser, wenn sie uns sagen, es lässt sich gut leben mit Diabetes.”

Diese Erfahrung hat auch Murielle Müller, sie lebt ebenfalls mit Typ-1-Diabetes, gemacht: “Die Bewertung ‚gut‘ und ‚schlecht‘ hat direkte Auswirkungen darauf, wie ich mich selbst wahrnehme. Mit einem Satz werde ich reduziert auf Werte und Zahlen. Es ignoriert die viele Arbeit, die ich in mein Management stecke, die Unberechenbarkeit der Krankheit und dass sich das Leben einfach manchmal auch nicht nur um Diabetes dreht. Ich leide nicht an Diabetes, sondern lebe mit der Krankheit. Ich bin mehr als Zahlen und Sprache ist der erste Schritt gegen ein tief verankertes Stigma.”

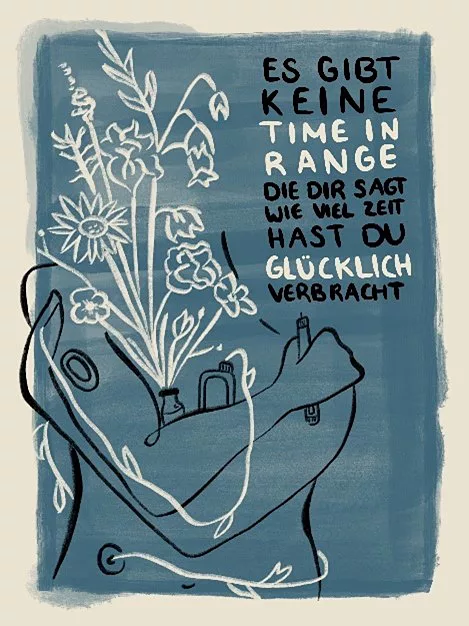

Language matters – ein Gedicht von Huda El Haj Said

Und jedes Mal steht da diese Zahl

Als hätte man je gehabt eine Wahl

Als gäbe es einen fehlerfreien Plan

Als hättest du nicht alles getan

Als könnte man messen

Wie viel Mühe du dir gegeben hast

Als wärst du nicht so viel mehr als das

Ich verspreche dir

Ich bin so stolz auf alles

Was du schaffst

Und es ist okay

Wenn du mal nicht mehr kannst

Weil es keine Time in Range gibt

Die dir sagt

Wie viel Zeit hast du glücklich verbracht

Videos zu dem Thema “Language matters” von Huda El Haj Said:

Kontakt: hudaelhajsaid@gmail.com

Sehr poetisch drückt dies die Medizinstudentin, Bloggerin und Buchautorin Huda El Haj Said aus. Sie wehrt sich ebenfalls dagegen, nur auf ihren Typ-1-Diabetes und auf Zahlen, die das Ergebnis der Therapie-Bemühungen zeigen, reduziert zu werden (siehe Kasten oben).

Gute Werte, schlechte Werte

Im Alltag reden wir oft von “guten” oder “schlechten” Werten. Das ist auch völlig in Ordnung. Problematisch wird es, wenn Ärzte, Ärztinnen oder Mitglieder des Diabetesteams diese Begriffe verwenden. Denn darin steckt eine Bewertung, ein Urteil über die Ergebnisse der Therapie: gut – mit dem Gedanken: “Bravo, weiter so!” – oder eben schlecht – “Buh, das muss besser werden!”. Besser ist es, von erhöhten oder erniedrigten Glukosewerten zu sprechen. Das ist eine neutrale Beschreibung, wie die Glukosewerte eben sind, ohne sie zu bewerten.

Dieser Meinung ist auch Katharina Weirauch, die mit Typ-1-Diabetes lebt: “Es macht für meine Wahrnehmung meines Diabetes-Managements einen Unterschied, ob mein Diabetes-Team von hohen oder von schlechten Glukosewerten spricht. Ich möchte nicht durch unüberlegte Aussagen das Gefühl vermittelt bekommen, mich für den Umgang mit meinem Diabetes rechtfertigen zu müssen.”

“Therapie-Versager”

In Arztbriefen liest man nicht selten von einem Therapie-Versagen als Grund für einen Arztbesuch oder eine Einweisung ins Krankenhaus, manchmal auch von einem “Therapie-Versager”. Auch dieser Begriff hat einen negativen Beigeschmack. Er beschreibt einerseits mangelnde Leistung, unwirksame Bemühungen und Anstrengungen der Person, andererseits eine gewisse Enttäuschung darüber, dass es jemandem nicht gelungen ist, mit der Therapie zurechtzukommen bzw., dass eine Therapie “gescheitert” ist. Es empfiehlt sich vielmehr, das Geschehene einfach zu beschreiben und daraus resultierende Bewertungen und Urteile zu vermeiden.

Den Diabetes “nicht unter Kontrolle haben”

Auch der Begriff “Kontrolle” der Glukosewerte ist unrealistisch und verkennt, dass Diabetes nicht vollständig “kontrolliert” werden kann. Die Insulin-Empfindlichkeit wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, die sich zum Teil der willentlichen Kontrolle der Menschen entziehen. Dazu gehören zum Beispiel Einflüsse durch Hormone, andere Krankheiten, Stress, körperliche Aktivität und die Einnahme weiterer Medikamente.

Daher kann es zu Schuldgefühlen, Verzweiflung und Frustration führen, wenn es trotz aller Bemühungen nicht gelingt, die Glukosewerte “unter Kontrolle” zu bringen – insbesondere dann, wenn von “schlechter” oder “guter” Stoffwechsel-Einstellung gesprochen wird. Diese Formulierung beinhaltet ein moralisches Urteil über das Ergebnis der Bemühungen und erinnert an die Schule: “Sechs, setzen! Das hast du nicht geschafft.” Oder: “Prima, sehr gut! Das hast du gut gemacht.”

Auch bei dem Begriff “entgleister Diabetes” oder “Stoffwechsel-Entgleisung” drängt sich das Bild eines Menschen mit Diabetes auf, der wie ein Zug auf ein Gleis gesetzt wird und von dem man erwartet, dass er wie ein Zug “geradeaus” fährt. Jeder Mensch mit Diabetes weiß aber aus dem täglichen Erleben und dem Beobachten seiner Glukosewerte, dass diese immer schwanken und oft nicht wie geplant verlaufen. Für solche “Entgleisungen” sind die besseren Begriffe “ausgeprägte Hypoglykämie” oder “ausgeprägte Hyperglykämie” (Unter- oder Überzuckerung).

Lieber hören als lesen?

In diesen Vorträgen vom Weltdiabetestag 2022 bzw. Podcast-Episoden wird das Thema „Sprache und Diabetes“ ausführlich behandelt:

- Antje Thiel, Prof. Dr. Bernhard Kulzer: „Warum die Art und Weise, wie wir über Diabetes sprechen, wichtig ist“

- PD Dr. Katarina Braune: „Positionspapier zu „Languages matters“, zu finden unter Kurzlink

- Laura Klinker, Prof. Dr. Bernhard Kulzer: Podcast „Eine Prise Achtsamkeit“ zum Thema „Language matters – auch beim Diabetes“.

“Nachspritzpläne” in Krankenhäusern weit verbreitet

In Krankenhäusern sind “Nachspritzpläne” für das Verabreichen von kurz wirkendem Insulin bei erhöhten Blutzuckerwerten weit verbreitet. Schon das “nach” im Wort “Nachspritzplan” verhindert eine vorausschauende Behandlung. Falsche Sprache führt hier zu falschem Handeln. Damit nicht erst bei Werten außerhalb des Zielbereichs reagiert wird, sollte auch im Krankenhaus von individuellen Therapie-Schemata gesprochen werden.

Sensibler Umgang mit Sprache kann helfen, Vorurteile abzubauen

Sicher gab es in diesem Artikel einige Beispiele, die zum Nachdenken anregen. Die eine oder der andere achtet möglicherweise in der nächsten Zeit stärker darauf, wie über Diabetes in der Öffentlichkeit berichtet wird und wie andere Personen mit Menschen mit Diabetes und über ihren Diabetes sprechen. Das betrifft auch das Sprechen über den eigenen Diabetes, wenn man mit Diabetes lebt. Und hoffentlich lesen auch viele Journalistinnen und Journalisten dieses Positionspapier, damit häufiger und vor allem korrekter über Diabetes in allen Medien-Formaten berichtet wird und sie so dazu beitragen, Vorurteile über Diabetes abzubauen.

Schwerpunkt „Stigma Diabetes?“

- Vorurteile und Stigmatisierung: Diskriminiert wegen Diabetes

- Positionspapier #LanguageMatters: Auf die Sprache kommt es an

- Leicht und einfach: verständliche Informationen für alle

- Vorurteile überwinden: Aufklären über Typ-2-Diabetes

Erschienen in: Diabetes-Joiurnal, 2024; 72 (3) Seite 20-25

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Ähnliche Beiträge

- Aus der Community

Kolumne „Fernweh“: Planänderung – wie unsere Madagaskar-Reise einem Putsch zum Opfer fiel

2 Minuten

- Aktuelles

Rezept für Ofen-Rote-Bete mit Kräuter-Nuss-Dip

2 Minuten

Diabetes-Anker-Newsletter

Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.

Über uns

Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.

Community-Frage

Mit wem redest du

über deinen Diabetes?

Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.

Werde Teil unserer Community

Community-Feed

-

bloodychaos postete ein Update vor 1 Tag, 5 Stunden

Hat noch jemand Probleme mit dem Dexcom G7? Nachdem ich letztes Jahr im Sommer über drei Monate massive Probleme mit dem G7 hatte bin ich zum G6 zurückgewechselt. Jetzt zum Jahreswechsel bzw. jetzt Ende Februar wollte ich dem G7 mal wieder eine Change geben. Ich war davon ausgegangen, dass die Produktionsprobleme inzwischen behoben sind. Aber spätestens am dritten Tag habe ich massive Abweichungen von 50 – 70 mg/dL. Setzstellenunabhängig. Meine aktuellen G7 wurden im Dezember 2025 produziert. Also sollten die bekannten Probleme längst behoben worden sein. Zuerst lief es die ersten Monate von 2025 mit dem G7 super, aber im Frühjahr 2025 fingen dann die Probleme an und seitdem läuft der G7 nicht mehr bei mir, obwohl alle sagen, dass die Probleme längst behoben seien und der Sensor so toll funktioniert. Ich habe echt Angst. Mir schlägt das sehr auf die Psyche. Zumal ich die TSlim nutze, die nur mit Dexcom kompatibel ist und selbst wenn ich zur Ypsopump wechsel ist da der Druck, dass es mit dem Libre3 funktionieren MUSS. Ich verstehe nicht, warum der G7 bei allen so super läuft, nur ich bin die Komische, bei der er nicht funktioniert.

-

thomas55 postete ein Update vor 5 Tagen, 17 Stunden

Hallo,

ich habe zur Zeit die Medtronic Minimed 670G mit Libre als Sensor. Ich überlege, auf die 780G als AID mit dem Simplera umzusteigen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Sensor? Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? In der Vergangenheit wurden Neukunden der 780G nicht mit dem Simplera beliefert sondern nur Kunden, die die 780G schon länger nutzen. Das hat sich nach Aussagen von Medtronic-Mitarbeitern beim T1day heute genau umgekehrt. Mein Doc hat das vestätigt. Für mich als neuer Bezieher der 780G gut, für die Bestandskunden schlecht.

Danke vorab und bleibt gesund (von unserem Typ 1 lassen wir uns das Leben dank Technik nicht vermiesen!)

Thomas55 -

sayuri postete ein Update vor 6 Tagen, 15 Stunden

Hi, ich bin zum ersten Mal hier, um mich für meinen Freund mit Diabetes Typ 1 mit anderen auszutauschen zu können. Er versteht nicht alles auf Deutsch, daher schreibe ich hier. Etwa vor einem Jahr wurde ihm der Diabetes diagnostiziert und macht noch viele neue Erfahrungen, hat aber auch Schwierigkeiten, z.B. die Menge von Insulin besser abzuschätzen. Er überlegt sich, mal die Patch-Pad am Arm auszuprobieren. Kann jemand uns etwas über eingene Erfahrungen damit erzählen? Ich wäre sehr dankbar!🤗🙏

Liebe Grüße

Sayuri